Il avait la quarantaine, un calot et une parka aussi noire que sa peau. Pas de panier,

juste ses bras pour empiler ses achats. Il ne sentait pas très bon, même très mauvais.

Il avait la quarantaine, un calot et une parka aussi noire que sa peau. Pas de panier,

juste ses bras pour empiler ses achats. Il ne sentait pas très bon, même très mauvais.Je reconnus aussitôt l'odeur d'un corps abîmé, fourbu par un travail de force, épuisant, aliénant, sous-payé.

Nous contemplions tous deux le rayon "hygiène" d'un hard discounter de quartier. Depuis la crise et la fonte de mes revenus, faut dire que Monsieur P, c'est terminé.

Comme toujours, j'écoutais de la musique, sourde au brouhaha du monde alentour. Mon isolement voulu ne le dissuada pas de me tapoter l'épaule. J'ôtai les écouteurs pour l'entendre me demander, brandissant une bouteille :

- Ce produit sert-il à se laver sous la douche ?

L'étiquette indiquait en gros "liquide vaisselle".

- Non. Le gel douche, c'est ici.

Je désignai une rangée de flacons. Son regard ne fila pas sur leur alignement coloré mais sur leurs prix. Une crispation vite réprimée tordit sa bouche.

- Et les grandes bouteilles, là ? questionna-t-il, doigt tendu vers le bas.

En bas, c'était les tout premiers prix, les imbattables au format familial. Je m'accroupis. Il m'imita. Tournant les bouteilles mal disposées, je commentai au fur et à mesure :

- Du shampooing... Du bain moussant... Pas de gel douche, désolée.

- Pas grave, fit-il du ton de ceux pour qui, en fait, ça l'est. Ils ont du savon de Marseille, vous croyez ?

- Oui, mais pas dans ce rayon.

Il se releva et fronça les sourcils. Je compris aussitôt : pile face à lui s'étalait une ribambelle de savons sous cellophane.

- Ceux-ci ne sont pas de Marseille. Suivez-moi.

Je le guidai au rayon ménager. Puis, devançant sa question, précisai :

- Les violets sont parfumés à la lavande, les verts à l'huile d'olive. Les blancs, ben... à rien.

Évidemment, c'était les blancs les moins chers. Il en prit deux paquets et me remercia trois fois.

- Vous êtes tellement aimable.

- Oh, de rien. Je vous en prie.

Je souris en le regardant s'éloigner, très digne, le cœur pincé du regret de n'avoir pu faire davantage.

Les étiquettes des produits, les panneaux des rues, les noms des stations de bus, nous les déchiffrons à longueur de journée sans même y penser.

Mais quand tout cela nous est fermé, qu'on ignore où et quoi acheter, comment se diriger, à quel arrêt descendre, quand le monde n'est qu'un ramassis de hyéroglyphes, une cacophonie grinçante nous renvoyant à notre impuissance, comment fait-on ?

La réponse est simple. Désemparé, perdu, exclu, on ne fait pas.

La seule ressource sur laquelle s'appuyer, c'est l'autre. L'autre qui, par solidarité, gentillesse ou compassion, consacrera deux minutes de son temps à nous éclairer. Sans inflexion de jugement dans la voix ni mépris aux paupières, parce que ne pouvoir lire ne signifie pas être idiot.

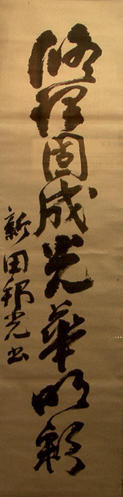

Cette exclusion du monde, je l'ai connue en Chine.

Là-bas, le moindre déplacement se changeait en jeu de pistes ou pire, en parcours du combattant. Progressant au ralenti, je m'usais les pupilles à comparer les idéogrammes de mon plan à ceux des panneaux. Passais dix fois, épuisée, devant un hôtel en le prenant pour une maison de thé. Ratais mon arrêt parce le chauffeur conduisait trop vite. Descendais trop loin et marchais dans l'autre sens en m'égarant.

Je me souviens d'une errance de deux heures, sac au dos, à la recherche d'un bus. Je sollicitais l'aide des passants. Certains refusaient de me parler parce que j'étais étrangère. D'un geste méprisant, ils me renvoyaient au trottoir. D'autres, ne comprenant pas ce que je voulais, m'aiguillaient sur une fausse route.

Je me souviens de cette rage qui finit par m'étreindre. De cette impression d'être inutile, déracinée, stupide. D'autant plus stupide lorsqu'un Chinois, martelant d'énervement un panneau, me cria aux oreilles :

- Cannott iou riiiid ??!!

Ben non, je ne pouvais pas.

Mais moi, j'étais en vacances.

Alors, quand on est étranger à son propre pays, comment fait-on ?

J'étais en retard de cinq minutes, elle de plus d'une heure.

J'étais en retard de cinq minutes, elle de plus d'une heure. Aucune envie de m'adresser à cette interne, de lui expliquer ce qui

m'amène ici, de lui dérouler le fil de mes problèmes alors que je ne l'ai jamais vue.

Aucune envie de m'adresser à cette interne, de lui expliquer ce qui

m'amène ici, de lui dérouler le fil de mes problèmes alors que je ne l'ai jamais vue. - Je ne vous prescrirai pas ça, tonne-t-elle. Hors de

question !

- Je ne vous prescrirai pas ça, tonne-t-elle. Hors de

question ! Couteau ?

Couteau ? J'ai cru que c'était la grille métallique la responsable. Celle qui empêchait les pierres du muret de tomber et sur laquelle j'étais restée trop longtemps assise.

J'ai cru que c'était la grille métallique la responsable. Celle qui empêchait les pierres du muret de tomber et sur laquelle j'étais restée trop longtemps assise. Lentement en moi la boule grossissait.

Lentement en moi la boule grossissait. J'ai

une piètre opinion de moi en tant que photographe. Plus que la pro du cadrage, je suis la championne du doigt devant l'objectif. Du flou pas très artistique. Du scalpage de tête, du

contrejour et de la surexposition.

J'ai

une piètre opinion de moi en tant que photographe. Plus que la pro du cadrage, je suis la championne du doigt devant l'objectif. Du flou pas très artistique. Du scalpage de tête, du

contrejour et de la surexposition. Depuis plus d'un mois que je chemine en solitaire, sac au dos, je me nourris de nouilles, de riz et de moi-même, entre irrésolution des jours de fatigue, énergie de journées pleines,

contrariétés et joies minuscules, grosses galères et grandes découvertes.

Depuis plus d'un mois que je chemine en solitaire, sac au dos, je me nourris de nouilles, de riz et de moi-même, entre irrésolution des jours de fatigue, énergie de journées pleines,

contrariétés et joies minuscules, grosses galères et grandes découvertes. A la fin du trajet survint un immense embouteillage. Une file de camions, de bus, de voitures inextricablement mêlée convergeait dans la même direction, sans autre échappatoire que la

ligne droite.

A la fin du trajet survint un immense embouteillage. Une file de camions, de bus, de voitures inextricablement mêlée convergeait dans la même direction, sans autre échappatoire que la

ligne droite.

Je

suis dans la chambre prêtée par Maéline, une amie d'enfance. Lorsque je vais dans mon

Je

suis dans la chambre prêtée par Maéline, une amie d'enfance. Lorsque je vais dans mon

Derniers Commentaires