Ma

grand-mère est morte.

Ma

grand-mère est morte.

Début décembre, elle s'est éteinte comme elle a vécu : discrètement, paisiblement, presque en cachette. Révérence tirée sur la pointe des pieds, en catimini dans le sommeil d'une vie qui n'en finissait pas. Délivrée, enfin, de son corps torturé et d'un esprit qui depuis longtemps s'était éclipsé.

L'infirmière m'a dit son beau visage calme, presque soulagé. Tandis qu'elle me parlait, je l'imaginais, ma mamie si menue étendue sur un grand drap blanc, mains allumettes sur la poitrine, un crucifix sous ses paumes.

Pour elle le temps s'était arrêté mais son horloge tic-taquait toujours. Coeur mécanique et obstiné, cette pendule carrée trônait dans sa cuisine, lieu de mon enfance, de mon adolescence, de mon âge adulte. Puis elle déménagea avec ma grand-mère dans sa chambre aux rideaux à demi-tirés. Ses aiguilles me soufflaient que là-bas, les heures étaient longues et les minutes précieuses. Et pourtant, à peine étais-je arrivée que je brûlais de repartir, m'échapper de cette province grise malgré ma petite mamie qui lentement déclinait.

C'était seulement pour elle que j'avais pris le train. Pour elle et ce fragile territoire d'enfance qui, à chaque visite, se fissurait davantage. Si craquelé qu'au fil des années, de la peau n'était plus resté que le chagrin, un caillou d'épines me laissant tiraillée, ingrate, coupable.

Coupable d'être trop brusque, trop impatiente. Pas assez petite fille et beaucoup trop grande gueule.

Coupable de ne pas venir assez souvent malgré ses dénégations :

- Tu fais ce que tu peux, ma puce.

Ce que je pouvais, pas vraiment. Ou si, peut-être, incapable de trouver la bonne mesure, le juste équilibre entre ma vie et ce retour à un monde qui, bien que pétrifié, filait inexorablement vers la mort. De chaque visite je revenais titubante, désemparée, comme dépouillée de moi-même. Couche après couche dissoute pour me retrouver à nu, assommée par l'évidence de la douleur, l'inéluctable d'une autre perte.

Ma grand-mère allait mourir et je ne pouvais pas l'empêcher.

Je descendais la moitié de la France en remontant dans ma mémoire. Souvenirs d'un tout ou d'un pas grand-chose, en écho au livre de Bukowski qu'elle avait dévoré.

- Tu lis ça ? m'étais-je étonnée.

- Oui, j'aime bien. Ca me dépayse.

Et j'avais ri, follement, imaginant ma mamie si mesurée, si convenable, en goguette avec Charles dans les bouges, les bars, les ruelles et les lupanars.

Elle disait que j'avais un coeur d'or mais un caractère terrible. Une volonté trop dure, un tempérament trop bien trempé pour être

vraiment femme, un esprit trop compliqué, trop

insatisfait pour être vraiment heureuse.

Elle disait que j'avais un coeur d'or mais un caractère terrible. Une volonté trop dure, un tempérament trop bien trempé pour être

vraiment femme, un esprit trop compliqué, trop

insatisfait pour être vraiment heureuse.

Elle disait que j'avais au menton la fossette d'un ange. La mâchoire de mon père et les yeux de ma mère. Pâles et perçants, trop lucides peut-être.

Elle disait que je devais m'assouplir, m'attendrir - comme une pièce de viande sur l'étal du boucher, ironisais-je - pour faire avec tout.

"Faire avec tout", c'était son expression.

Toujours composer, ne jamais s'opposer. Faire des compromis au risque de se compromettre.

La paix a un prix. À ses yeux, il était inestimable.

Sa vie ne fut pas facile. À l'orée de l'adolescence, elle perdit sa mère puis son petit frère, devenant par la force des événements la seule femme du foyer.

Éduquée ainsi, elle avait vécu comme ça. Le bien-être des autres avant tout. Les tours de corvées dont jamais elle ne se plaignait.

Fourmi affairée en cuisine, au lavoir, au magasin familial.

Mère aimante, deux fils, une fille, trois soulagements après des années sans enfants, taraudée par la peur d'être stérile.

Grand-mère emplie de douceur, de faiblesse et d'amour pour moi, sa préférée.

Épouse effacée, tapie dans l'ombre de son Homme. Grand, droit comme un I, des yeux glaciers dans un visage sévère qui s'illuminait lorsqu'il souriait. Mon grand-père à la gaieté aussi folle que ses terribles colères, mort de mélancolie à l'hôpital. Au décès de ma mère, j'apprendrai ce que la famille m'avait jusqu'alors caché : la "maladie honteuse" parce que psychiatrique dont il souffrait, peu connue à son époque, diagnostiquée trop tard et jamais traitée.

À table, mon papy ne se levait jamais. Quand il bricolait dans le garage, deux volées d'escaliers plus bas, il descendait rarement de l'escabeau. Au lieu de prendre lui-même ses outils, il hurlait le nom de son épouse qui, séance tenante, accourait.

Je trouvais ça étrange, ce patriarche aux pieds d'argile. Je ne disais rien. J'étais trop jeune. Puis mon grand-père est mort et j'ai pleuré. Ma grand-mère aussi, sauf que son chagrin était inconsolable.

Elle disait "ah, les hommes !" avec une pointe de fatalisme et d'humour.

Elle disait que j'aurais du mal à en trouver un. Mon fichu caractère, encore. Je répliquais que, de toute façon, je préférais en avoir plusieurs.

- Sacré toi ! qu'elle riait.

Elle me disait de les traiter, eux les hommes, avec patience. Si leurs discours m'ennuyaient, de ne leur prêter qu'une oreille sans toutefois les interrompre. Sûrement les voyait-elle, sans vraiment en convenir, comme de grands enfants. Leurs caprices devaient être satisfaits, leurs envies comblées. Envies de tout ordre à commencer par les sexuelles. Le sexe fort ayant "davantage de besoins" que le faible, il convenait se laisser faire en pensant à autre chose si nous, nous n'en avions pas envie.

Je m'insurgeais contre cette domination consentie. Dans un filet de voix, elle me conseillait d'être plus accommodante. Je me fâchais.

La dispute tournait court.

Impossible de se chicaner avec elle. Elle avait trop de souple bonté. Et appartenait, surtout, à une autre génération, une dont j'ai tenté de gommer en moi l'héritage sans toujours y parvenir. Ne pas exister au travers d'un homme, mais avec. Ne pas me conformer, non plus, aux contraintes encore trop souvent associées à notre sexe.

Ma grand-mère tremblait devant ma vie aventureuse. Elle aurait voulu me protéger des coups du sort comme de mes "bizarres idées".

Ma grand-mère tremblait devant ma vie aventureuse. Elle aurait voulu me protéger des coups du sort comme de mes "bizarres idées".

- Elle est pas fixée, ma puce, se désolait-elle.

Ma vie nomade lui donnerait raison.

Pourtant, je voulais être à l'église pour ses funérailles.

Je n'ai pas pu.

Mes oncles ne m'ont pas avertie de son décès. Les soupçonnant d'en être capables, j'avais jadis demandé au directeur de la maison de retraite de me prévenir. Ce qu'il a fait. Mais ce que je n'avais pas prévu, c'était des obsèques organisées si vite que jamais, de l'Asie à la France, je n'aurais pu revenir à temps.

Rompant un silence de plusieurs années, j'ai appelé Ivan et Eliott.

Le premier a refusé de me parler. Le second, comme à son habitude, s'est noyé dans la vase de ses explications. À l'heure d'Internet, des ordinateurs et autres Iphone, il n'avait, prétendait-il, "pas d'outil informatique à disposition". Puis il fallait bien arranger Pierre, Paul et Jacques, lointains membres d'une famille éclatée. Tout le monde sauf moi, que les deux frères se sont habitués à traiter en quantité négligeable.

Plus que tout une moins que rien, avec cette rage qui m'a étouffée.

Après la colère - ou encore avec elle - est venue la détermination. Poings serrés pour la confrontation, majeur bien tendu.

Mes oncles et moi avons à présent une succession à régler. Et je prendrai face à eux, contre eux s'il le faut, la place qu'ils refusent de me donner.

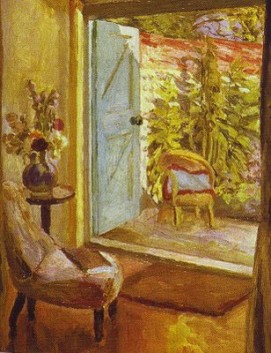

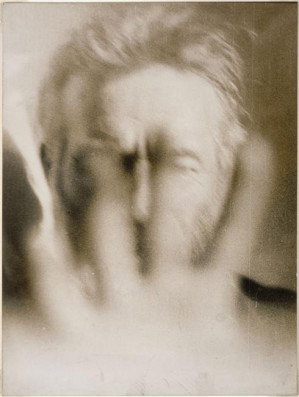

Photo de Hans Bellmer et Brassaï,

toile d'Antony Micallef.

Dernier dimanche d'août,

Dernier dimanche d'août,  La fillette de Poblacion n'est pas aussi sale, sa famille pas aussi défavorisée. Mais, comme les costumes somptueux qui, de près,

dévoilent leurs défauts, elle porte sur elle les stigmates du dénuement.

La fillette de Poblacion n'est pas aussi sale, sa famille pas aussi défavorisée. Mais, comme les costumes somptueux qui, de près,

dévoilent leurs défauts, elle porte sur elle les stigmates du dénuement. A aucun moment elle ne réclamera quoi que ce soit. Bien que pauvre, elle n'a rien de ces gamins effrontés qui, à la vue d'un

occidental, se précipitent paume tendue en criant :

A aucun moment elle ne réclamera quoi que ce soit. Bien que pauvre, elle n'a rien de ces gamins effrontés qui, à la vue d'un

occidental, se précipitent paume tendue en criant : La première fois que je

me rendis chez Bertille, j'avais très mal aux dents. Assise derrière mon instructeur, secouée comme un pépin dans un shaker, je me demandais où menait ce chemin défoncé d'ornières et raviné de

pluie. Tim stoppa devant un haut portail blanc.

La première fois que je

me rendis chez Bertille, j'avais très mal aux dents. Assise derrière mon instructeur, secouée comme un pépin dans un shaker, je me demandais où menait ce chemin défoncé d'ornières et raviné de

pluie. Tim stoppa devant un haut portail blanc.

L'heure que nous appelons "l'heure de la boule", quand la musique de

notre bar préféré monte en intensité et que la boule à facettes du plafond se met à tournoyer, éclaboussant les consommateurs de faisceaux rouges, verts, jaunes.

L'heure que nous appelons "l'heure de la boule", quand la musique de

notre bar préféré monte en intensité et que la boule à facettes du plafond se met à tournoyer, éclaboussant les consommateurs de faisceaux rouges, verts, jaunes. Je

suis frustrée. Agacée. Énervée. En colère, même.

Je

suis frustrée. Agacée. Énervée. En colère, même.  Remontée dans le temps. Deux jours pour cent ans et nous voilà à

dimanche.

Remontée dans le temps. Deux jours pour cent ans et nous voilà à

dimanche. Quand j'entre, l'odeur, toujours. Âcre et rance, lourde de merde et d'urine. Un remugle de mort qui donne envie aux vivants de vomir. Comme toujours, les stores sont à demi tirés, les

couloirs propres, les chambres aussi.

Quand j'entre, l'odeur, toujours. Âcre et rance, lourde de merde et d'urine. Un remugle de mort qui donne envie aux vivants de vomir. Comme toujours, les stores sont à demi tirés, les

couloirs propres, les chambres aussi. Une autre, postée en bout de table, a un nez remarquable dont le volume lui mange le

visage. On ne l'a pas peignée ce matin. À quoi bon ? Elle n'a presque plus de cheveux, juste des touffes semées sur son crâne blanc.

Une autre, postée en bout de table, a un nez remarquable dont le volume lui mange le

visage. On ne l'a pas peignée ce matin. À quoi bon ? Elle n'a presque plus de cheveux, juste des touffes semées sur son crâne blanc. Une autre, la chevelure en houppette blanche et frisée, a les yeux perpétuellement

embués.

Une autre, la chevelure en houppette blanche et frisée, a les yeux perpétuellement

embués. Aujourd'hui elle

n'était pas dans la salle commune mais dans sa chambre.

Aujourd'hui elle

n'était pas dans la salle commune mais dans sa chambre. La couverture a roulé sur ses jambes. Son corps est celui d'une suppliciée,

d'une bougie torturée, d'une flammèche froide, raidie et douloureuse.

La couverture a roulé sur ses jambes. Son corps est celui d'une suppliciée,

d'une bougie torturée, d'une flammèche froide, raidie et douloureuse. Et j'ai couru, couru pour attraper un bus, puis un train.

Et j'ai couru, couru pour attraper un bus, puis un train. Depuis

le temps qu'on en parlait, il fallait bien le faire un jour. Alors on s'était fixé rendez-vous sur le boulevard Pigalle.

Depuis

le temps qu'on en parlait, il fallait bien le faire un jour. Alors on s'était fixé rendez-vous sur le boulevard Pigalle. Nous stoppâmes devant la double porte d'entrée. Des vitres opaques dressaient

leur barrière entre la rue et l'intérieur, empêchant les badauds de distinguer le moindre bout de moquette ou coin de présentoir.

Nous stoppâmes devant la double porte d'entrée. Des vitres opaques dressaient

leur barrière entre la rue et l'intérieur, empêchant les badauds de distinguer le moindre bout de moquette ou coin de présentoir.

Derniers Commentaires