Mon chauffeur ressemblait à un vieux Chinois. Il portait une chemise rapiécée et un vilain bonnet de laine grise. Sa moto n’avait plus de rétroviseur, la jauge de vitesse était

cassée. Il se trompa de route et s’engagea à petite allure sur un chemin inconnu.

Mon chauffeur ressemblait à un vieux Chinois. Il portait une chemise rapiécée et un vilain bonnet de laine grise. Sa moto n’avait plus de rétroviseur, la jauge de vitesse était

cassée. Il se trompa de route et s’engagea à petite allure sur un chemin inconnu.

La soie beige de ma robe claquait au vent. Les perles bleues nouées en rangs sages autour de mon cou tintinnabulaient doucement.

Derrière mes verres teintés, le paysage prenait des reflets bruns, couche étale de jaune noirci rehaussant les verts paille, tendre et profond de l’herbe et des arbres.

La balade aurait pu être plaisante mais, yeux rivés sur ma montre, j’étais aussi impatiente que contrariée.

J’allais arriver après le bateau.

La route devint mauvaise. Soudain plus de bitume, rien que de la terre, des cailloux et du sable creusés de profondes ornières. Nous

cahotions, tour à tour lancés en l’air et brusquement rabattus sur le siège, lui accroché au guidon, moi au porte-bagages. Sur le bord de la piste s’entassaient des moellons blancs, aussi

immaculés que la neige.

Vision surréaliste d’un paysage d’hiver sous les tropiques, d’une route déblayée au chasse-neige en plein cagnard. L’hiver des

Philippines, aussi faux que celui du parc aux bonshommes de neige et pères Noël en traineaux de Kuala Lumpur.

De "mon" ancienne île, je savais le temps que

ça prenait pour venir ici : deux jours pleins entre bus, bateaux, navettes d’aéroport et avions. Il y avait cinq mois de ça, un trajet similaire m’avait laissée vidée, étendue de tout mon

long dans une chambre de Subic Bay, plongée dans un sommeil alourdi de migraine, sourde au braillement de la climatisation défectueuse. J’avais sombré d’un trait jusqu’au soir, m’étais à peine

relevée pour manger, puis recouchée pour dormir encore.

Aussi, oubliant son arrêt à Bangkok, avais-je supposé qu’il serait fatigué. Mais lorsque je lui demandai "Quand es-tu parti ?",

il fut incapable de me répondre. Trop de jours et de nuits s’étaient entretemps confondues.

La moto arriva enfin au terminal des ferries. Je sautai à terre, payai le chauffeur, me précipitai vers le hall. Des gens

patientaient, immobiles, avec leurs bagages. D’autres embarquaient, débarquaient, les mains vides ou chargées de valises, de sacs de riz, de cages à poulets.

J’ignorais où aller, où l’attendre. J’interrogeai les vendeurs de billets, les gardes aux longs pistolets leur battant la

cuisse.

"Retournez dehors, Mâ’âm."

Je me postai en plein soleil derrière une barrière. Aussitôt la sueur perla à mon front et ma bouche, emportant dans ses rigoles un

peu de crème et de maquillage.

Sentiment d’étrangeté : je ne suis pas dans mon pays et pourtant, j’y accueille quelqu’un. Exactement comme j’irai à la gare de

Lyon en métro ou à l’aéroport Charles de Gaulle en RER.

De l’autre côté de la route à refaire il y a la maison.

De l’autre côté de la route à refaire il y a la maison.

Son odeur particulière qui ne s’efface jamais malgré les aliments cuisinés, la nicotine et mes deux parfums. Un citronné boisé, pour

hommes. Un plus sucré, pour femmes.

Son vaste salon avec, sur les fauteuils, mes livres du moment. Venus Erotica d’Anaïs Nin, La Nuit des Temps de

Barjavel. Les cendres de cigarette éparpillées tout autour, jusque sur le carrelage, à cause du ventilateur. Sur la table basse où je travaille, l’ordinateur. Dedans, des films que j’aime et

d’autres que je n’ai pas encore vus. Ethan les a surnommés en plaisantant "puke-shit-die" (vomir-chier-mourir) parce qu’ils sont noirs, tordus, dérangeants. Beaucoup de musique aussi, dont la

plupart se ressemble. Un piano, une guitare, une voix, dépouillement de chansons tristes ou nostalgiques.

Sa grande chambre avec les oreillers imprégnés de ma peau et de mes cheveux. La forme de mon corps en chien de fusil encore imprimée

sur le sommier. Le drap d’appoint en boule, repoussé au matin de la nuit trop chaude.

Sa petite chambre à la belle lumière avec mes produits de beauté. Là je n’apporte rien sauf un ventilateur quand, lassée du grand lit,

je viens m’allonger sur le lit d’enfant.

Le dénuement de cette chambrette m’apaise. A un tel point que si je ne règle pas le réveil, je peux sortir des limbes en milieu de

journée, embrumée de trop de sommeil.

Enfin je le vois, pâle malgré le soleil de Thaïlande. Il ne doit pas sortir beaucoup. Un peu plus enveloppé aussi. Il doit manger

aussi mal que lorsque je suis partie. Bacon, saucisses, œufs frits, sandwich mayonnaise, rhum… A ses côtés moi aussi je m’étais étoffée, laissant la chair pousser sur ma chair.

Un geste. Il s’arrête. Ethan et moi

nous retrouvons comme si nous ne nous étions pas quittés il y a quatre mois.

Bien que moins volumineux que mon sac de voyage, le sien est gonflé à bloc. Il me dit en riant que c’est à cause de mes affaires. Les

médicaments qu’il m’a rapportés de Thaïlande parce que je ne les trouve pas ici. Les vêtements qui me manquent. Tous les livres qu’il a ôtés des étagères et que j’ai choisis un par un sur photos.

Quatre clichés pour plus de trente kilos.

Au début je voulais m’en remettre à la main du hasard. La sienne en l’occurrence, qui les aurait pris selon des lois que j’ignore. A

la hâte pour en finir vite. Au poids pour équilibrer la charge dans son sac. Au jugé, attiré par l’illustration de couverture. A la mélodie, séduit par un titre en subtil jeu de sons tintant

comme un code secret.

Aussi lui avais-je écrit :

"Intriguée de découvrir ce que sera ma bibliothèque composée par toi qui ne parles pas ma langue. Choisis sur l’étagère de gauche

(j’ai lu ceux de la droite), tout me plaira."

Ce fut impossible. L’ensemble des livres avaient été déplacés sur les mêmes rayons. Quoique logique au vu de mon absence, cette

nouvelle organisation me fut un désagréable pincement au cœur, presque le sentiment d’avoir été chassée de la maison.

Nous nous assîmes dans un coin du parking pour décider du programme de la soirée. Nous pouvions rentrer directement ou aller à une

fête organisée par Rhoda, ma dentiste. Nous choisîmes la fête. Mais auparavant,

je l’emmenai là où j’ai coutume de traîner après mes rendez-vous avec Rhoda.

Les rues encombrées de la ville. Le grand centre commercial climatisé. Le petit stand de jus de fruits frais pour un milk-shake à la

mangue verte.

Au cours des jours suivants je lui montrai mes lieux favoris. Le coin de plage blanc en retrait de l’agitation touristique. Le

bar-restaurant où j’ai pris mes habitudes et où les serveuses m’appellent par mon prénom. La Ferme des Abeilles avec sa salade de fleurs, ses allées en pente plantées d’arbres entre lesquels, un

soir, je me perdis.

En lui narrant mes histoires d’ici je m'aperçus à quel point, en quelques mois, je m’étais agrégée à cette terre étrangère. Surprise

et presque émerveillée d’avoir autant fait corps avec elle, comme une greffe ayant germé à mon insu.

Ethan est une des rares personnes avec lesquelles je puisse vivre dans l’évidence d’une symbiose. Il n’est jamais

impatient, jamais râleur, jamais intrusif. Ne s’agace jamais de mes retards, de mon bavardage, de mon foutoir, de mes brusques accès de joie, d'aigreur ou de mélancolie. Il leur trouve au

contraire des charmes insoupçonnés. L’empreinte d’un fort caractère, d’un terreau français ou d’une âme d’artiste.

Ethan est une des rares personnes avec lesquelles je puisse vivre dans l’évidence d’une symbiose. Il n’est jamais

impatient, jamais râleur, jamais intrusif. Ne s’agace jamais de mes retards, de mon bavardage, de mon foutoir, de mes brusques accès de joie, d'aigreur ou de mélancolie. Il leur trouve au

contraire des charmes insoupçonnés. L’empreinte d’un fort caractère, d’un terreau français ou d’une âme d’artiste.

Patient comme un chat, il pose rarement des questions mais m’écoute dévider la pelote de mes interrogations. Les apaise d’un mot que

je conteste rien que pour le plaisir de chinoiser. Et nous voilà partis pour une longue discussion avec du jazz en sourdine, et le dictionnaire que je feuillette quand un

mot me manque.

A lui je parle de mon roman en cours. De l’état étrange dans lequel il a le pouvoir de me plonger, car avec ses mots alignés j’habite

dans ma mémoire. Fragile, parcellaire, rongée par les années enfuies.

Avec ce texte une nostalgie subreptice revient. Nostalgie d’un temps perdu et d’un homme aimé. Des amis restés en Europe. Des saisons et de l’odeur des sous-bois moussus

après l’averse. D’un feu crépitant dans la cheminée, d’édredons de plumes rabattus pour réchauffer les aubes frisquettes.

Sous les tropiques je rêve de maisons normandes, de parties de campagne et de marches en forêts. De balades le long de quais de Seine

déserts, de musées et de concerts. De gigots d’agneau aux terrasses des cafés et de perspectives parisiennes. Le génie de la Bastille découpé entre les immeubles, la place de la Concorde

illuminée, la pyramide du Louvre engorgée de touristes aux appareils photo en bandoulière.

Drôles de visions desquelles je me réveille chiffonnée comme du papier trop gribouillé. Nostalgique mais pas dupe des tours que me

joue ma mémoire, consciente d’avoir usé jusqu’à la corde ma vie dans la capitale.

Avec Ethan le quotidien est doux, sans heurts. Dangereux peut-être car les jours s’ajoutent aux jours sans que nous y prenions garde,

laissant sur le métier le travail à finir. On s’y attellera demain. Demain. Oui. Peut-être.

Ethan me fait du bien et en retour moi aussi, je crois, bien que me sentant souvent séparée de lui par une paroi de verre. Celle de sa

tristesse insondable, insoupçonnable pour qui ne le connaît pas, vestiges d’une dépression qui peut être masquée mais non dissoute.

Je l’engage à voir un médecin, il rit. Pas confiance en eux. Il préfère fabriquer ses propres solutions à coups d’automédication et de

régimes aussi bizarres qu’intenables.

Le dernier fut à base de graines de citrouille. L’avant-dernier de soupe en sachets et de toasts. Bien sûr, aucun ne passa la barre

des deux semaines. Et bien sûr, aucun ne marcha.

Le médicament qu’il prend, parfois irrégulièrement, perturbe sa mémoire. Et je me sens coupable de m’agacer pour des choses que je lui

ai dites et qu’il a oubliées. Détails souvent sans grande importance, ou choses plus importantes mais toujours rattrapables.

Il a bien essayé d’arrêter cette chimie moléculaire mais les angoisses sont revenues, plus fortes. Lancinant mal de vivre et doutes

existentiels en forme de :

"A quoi ça sert, tout ça ? Cirque, comédie, paraître, avec rien qui n’accroche ou à quoi s’accrocher…"

La vie peut être si vertigineuse qu’il devient facile de lâcher la paroi et de tomber. Alpiniste aspiré par le néant, pantin désarticulé en contrebas. Profiter, souffrir,

jouir, mourir. Mourir étant toujours au bout, quelle est la différence entre plus tôt ou plus tard ?

La vie peut être si vertigineuse qu’il devient facile de lâcher la paroi et de tomber. Alpiniste aspiré par le néant, pantin désarticulé en contrebas. Profiter, souffrir,

jouir, mourir. Mourir étant toujours au bout, quelle est la différence entre plus tôt ou plus tard ?

A cela je n’ai aucune réponse. Selon l’humeur approuve ou me révolte. Lui parle avec force de ces instants de grâce et de plénitude,

de ces moments arrachés à la grisaille, si magiques qu’on ne les troquerait contre rien au monde. De réalisation, d’expression et de trace. De contentement après avoir accompli une tâche

difficile. De douce fréquentation de soi après avoir abrasé les angles aigus des blessures et du désordre.

Pas le paradis, non, juste la paix. Inestimable et si fragile.

Je l’exhorte à prendre davantage soin de lui. Ethan me répond qu’il peine à le faire seul, pour lui-même. Qu’il lui faut un but ou

quelqu’un. Qu’aux autres il préfère se consacrer, puisque donner est son plaisir.

Dans ma tête il est "petit homme". Petit par la taille mais grand par le cœur. Et par cœur je connais la ligne pure de son nez, de ses

yeux un peu tombants aux lourdes paupières, de sa bouche fine cerclée d’une légère barbe grisonnante. La luxuriance de ses cheveux et la rondeur

charnue de ses oreilles. La courbe déclive de ses clavicules, l’une légèrement plus basse que l’autre à cause d’une fracture. La longue entaille qui longe une de ses paumes.

Et toutes ses autres cicatrices, apparentes ou à demi masquées. Corps de guerrier rafistolé de trop d’accidents avec de si petits

pieds, aux orteils si délicats, pour tenir en équilibre.

Sur le seuil de la maison son pied droit a laissé son empreinte. Sculpture de vide et de boue mêlée de la terre du jardin, un soir de

pluie ou nous rentrâmes déchaussés, courant sur le sol meuble. Dans le frigo reste le sachet de chips à la banane acheté à la Ferme des Abeilles. Sur le sol de la chambre un de ses tee-shirts,

bleu sombre cousu du logo Abercrombie 92.

C’est dans son tissu rêche que je me loverai tout à l'heure pour dormir. Me reposer de la dernière nuit trop hachée où je m'assoupis

au milieu d’un film. M'éveillai quelques heures plus tard, dérangée par la lumière de l’écran de l’ordinateur, la main d’Ethan caressant mon dos et le son qui sourdait de ses écouteurs.

Aujourd’hui est un jour "sans", tout empreint de la tristesse de son départ. Du souvenir de tous ces départs qui nous ont déjà séparés

pour mieux nous rassembler. Et je revois, prisonnière des entrailles du bateau qui quittait "mon" île, sa silhouette accoudée sur le ponton s’amenuiser au fil de la distance.

Quand j’étais descendue en août dernier de sa moto, nous avions tous deux retenu nos larmes. Nous ignorions si je reviendrais avant

longtemps en Asie. Tout dépendrait autant de la décision médicale que je prendrais que de son éventuelle réussite. Trop pudiques pour pleurer, faussement concentrés sur des détails aussi

techniques qu’anodins, nous nous plaçâmes dans la file des voyageurs en partance. Lui avait triché pour m’accompagner, lesté de mon sac, jusqu’au ferry.

Tandis que je m’éloignais derrière un rempart de vitres fumées, il restait là, immobile, la main levée en un ultime salut. J’avais

entre les miennes un sandwich au poulet et un milk-shake à la pastèque, mes nourritures préférées de la boutique du quai.

Me couvrant lors de mon premier départ, mince abri de coton contre le froid d’un bateau trop climatisé, le tee-shirt qu’il m’avait

offert. Frappé du nom de son dive shop, celui où j’appris à plonger, c’était un peu de lui contre ma peau. Dans les rues touristiques de Bangkok je me promenai en arborant, fière, son logo,

finalement contente que nous n’ayons pas trouvé celui que je cherchais : nitrogen narcosis ou narcose à l’azote due à l’ivresse des profondeurs.

Aujourd’hui est un jour de transition d’un espace à un autre, un où il fut avec moi, un où je serai sans lui. Comme avant sa venue, dans la maison. Avec les aboiements des

chiens et la nouvelle page blanche de mon roman. Avec le travail pour la formation de plongée qui reprend. Avec les commandes qui s’accumulent et les dernières visites chez le dentiste. Avec le

doute d’être capable de tout mener de front et au creux de l’estomac cette sensation que je connais maintenant si bien, sans totalement l’apprivoiser : la faim.

Aujourd’hui est un jour de transition d’un espace à un autre, un où il fut avec moi, un où je serai sans lui. Comme avant sa venue, dans la maison. Avec les aboiements des

chiens et la nouvelle page blanche de mon roman. Avec le travail pour la formation de plongée qui reprend. Avec les commandes qui s’accumulent et les dernières visites chez le dentiste. Avec le

doute d’être capable de tout mener de front et au creux de l’estomac cette sensation que je connais maintenant si bien, sans totalement l’apprivoiser : la faim.

Faim de manger et faim d’être.

Mais avant, enfiler son tee-shirt Abercrombie 92 oublié. Avaler un cachet. Dormir d’une traite jusqu’à demain, sans rêves,

comme une masse étourdie. Me réveiller, avec espoir neuve, pour un jour nouveau.

So long, little big man.

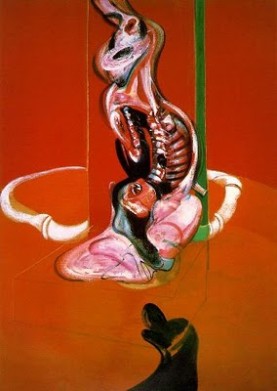

Tableau de Léon Spilliaert.

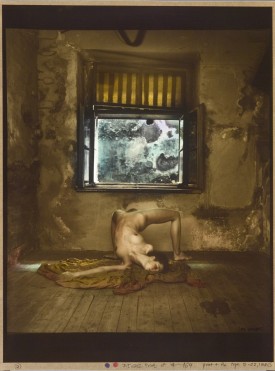

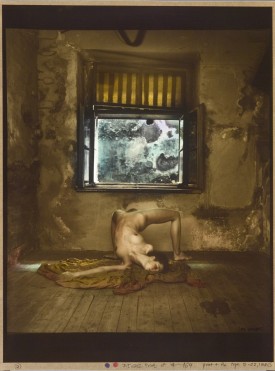

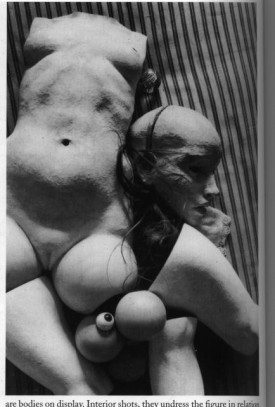

Photos 1 et 4: Jeanloup Sieff

; 2 :Jan Saudek ; 3 :Jérome

Abramovitch (tournée) ; .

Une chanson que je lui passe

souvent...

Le chien blanc est maintenant attaché devant ma maison, près de la balançoire. Ses deux autres compères ont

été déplacés à l’arrière, derrière les fenêtres de la petite chambre. Aucun abri ne les protège de la pluie qui tombe à verse. Lorsqu’elle cingle le toit, aussi dure que des hallebardes, ses

cascades m’éveillent et je pense à eux, retenus dehors par une courte corde, prostrés à même la terre détrempée et tremblants de froid.

Le chien blanc est maintenant attaché devant ma maison, près de la balançoire. Ses deux autres compères ont

été déplacés à l’arrière, derrière les fenêtres de la petite chambre. Aucun abri ne les protège de la pluie qui tombe à verse. Lorsqu’elle cingle le toit, aussi dure que des hallebardes, ses

cascades m’éveillent et je pense à eux, retenus dehors par une courte corde, prostrés à même la terre détrempée et tremblants de froid.

Les provenances des visiteurs de mon blog peuvent être aussi

Les provenances des visiteurs de mon blog peuvent être aussi  Mon chauffeur ressemblait à un vieux Chinois. Il portait une chemise rapiécée et un vilain bonnet de laine grise. Sa moto n’avait plus de rétroviseur, la jauge de vitesse était

cassée. Il se trompa de route et s’engagea à petite allure sur un chemin inconnu.

Mon chauffeur ressemblait à un vieux Chinois. Il portait une chemise rapiécée et un vilain bonnet de laine grise. Sa moto n’avait plus de rétroviseur, la jauge de vitesse était

cassée. Il se trompa de route et s’engagea à petite allure sur un chemin inconnu. De l’autre côté de la route à refaire il y a

De l’autre côté de la route à refaire il y a  Ethan est une des rares personnes avec lesquelles je puisse vivre dans l’évidence d’une symbiose. Il n’est jamais

impatient, jamais râleur, jamais intrusif. Ne s’agace jamais de mes retards, de mon bavardage, de mon foutoir, de mes brusques accès de joie, d'aigreur ou de mélancolie. Il leur trouve au

contraire des charmes insoupçonnés. L’empreinte d’un fort caractère, d’un terreau français ou d’une âme d’artiste.

Ethan est une des rares personnes avec lesquelles je puisse vivre dans l’évidence d’une symbiose. Il n’est jamais

impatient, jamais râleur, jamais intrusif. Ne s’agace jamais de mes retards, de mon bavardage, de mon foutoir, de mes brusques accès de joie, d'aigreur ou de mélancolie. Il leur trouve au

contraire des charmes insoupçonnés. L’empreinte d’un fort caractère, d’un terreau français ou d’une âme d’artiste. La vie peut être si vertigineuse qu’il devient facile de lâcher la paroi et de tomber. Alpiniste aspiré par le néant, pantin désarticulé en contrebas. Profiter, souffrir,

jouir, mourir. Mourir étant toujours au bout, quelle est la différence entre plus tôt ou plus tard ?

La vie peut être si vertigineuse qu’il devient facile de lâcher la paroi et de tomber. Alpiniste aspiré par le néant, pantin désarticulé en contrebas. Profiter, souffrir,

jouir, mourir. Mourir étant toujours au bout, quelle est la différence entre plus tôt ou plus tard ? Aujourd’hui est un jour de transition d’un espace à un autre, un où il fut avec moi, un où je serai sans lui. Comme avant sa venue, dans la maison. Avec les aboiements des

chiens et la nouvelle page blanche de mon roman. Avec le travail pour la formation de plongée qui reprend. Avec les commandes qui s’accumulent et les dernières visites chez le dentiste. Avec le

doute d’être capable de tout mener de front et au creux de l’estomac cette sensation que je connais maintenant si bien, sans totalement l’apprivoiser : la faim.

Aujourd’hui est un jour de transition d’un espace à un autre, un où il fut avec moi, un où je serai sans lui. Comme avant sa venue, dans la maison. Avec les aboiements des

chiens et la nouvelle page blanche de mon roman. Avec le travail pour la formation de plongée qui reprend. Avec les commandes qui s’accumulent et les dernières visites chez le dentiste. Avec le

doute d’être capable de tout mener de front et au creux de l’estomac cette sensation que je connais maintenant si bien, sans totalement l’apprivoiser : la faim. Il m’avait dit qu’elle avait de petites mains. Lorsque j'entrai, ce ne furent pas elles qui me frappèrent,

mais la tache de vin s’étalant sur son visage. Elle avait des yeux brillants, qui se chargèrent d’empathie lorsqu’elle vit que je ne pouvais plus parler.

Il m’avait dit qu’elle avait de petites mains. Lorsque j'entrai, ce ne furent pas elles qui me frappèrent,

mais la tache de vin s’étalant sur son visage. Elle avait des yeux brillants, qui se chargèrent d’empathie lorsqu’elle vit que je ne pouvais plus parler. C’est arrivé au cours d’une séance particulièrement pénible. Trois heures que j’étais sur le fauteuil, cou

tordu, mâchoires endolories de s'ouvrir, coins de la bouche écorchés à force d’être tirés.

C’est arrivé au cours d’une séance particulièrement pénible. Trois heures que j’étais sur le fauteuil, cou

tordu, mâchoires endolories de s'ouvrir, coins de la bouche écorchés à force d’être tirés. Au cours de ces semaines j’eus mal, j’eus peur. Peur que l’infection rongeant deux de mes molaires ne

passe dans mon sang pour se répandre dans mon corps. Risque de septicémie, d’endocardite infectieuse majorée par mon souffle au cœur. Fichue valve mitrale qui résonne à chaque

battement.

Au cours de ces semaines j’eus mal, j’eus peur. Peur que l’infection rongeant deux de mes molaires ne

passe dans mon sang pour se répandre dans mon corps. Risque de septicémie, d’endocardite infectieuse majorée par mon souffle au cœur. Fichue valve mitrale qui résonne à chaque

battement. Quand la conversation tomba sur les pyjamas, je répondis que j’aimais dormir nue. Ma phrase fut saluée par un concert de gloussements

incrédules.

Quand la conversation tomba sur les pyjamas, je répondis que j’aimais dormir nue. Ma phrase fut saluée par un concert de gloussements

incrédules. Il y a quelques semaines, j'ai rêvé

Il y a quelques semaines, j'ai rêvé Je sais cette sensation de chair à vif qui n’en finit plus de s’écorcher. Ces encoches que le temps creuse tels des traits de condamnés aux murs de leur cellule.

Je sais cette sensation de chair à vif qui n’en finit plus de s’écorcher. Ces encoches que le temps creuse tels des traits de condamnés aux murs de leur cellule. Souffrance.

Souffrance.

Paroles de lecteurs