Les loupiotes ont été allumées dans les arbres. Elles pendent comme des guirlandes de fruits trop mûrs, éclairant la

plage et les tables d'une lumière étale.

Les loupiotes ont été allumées dans les arbres. Elles pendent comme des guirlandes de fruits trop mûrs, éclairant la

plage et les tables d'une lumière étale.

Je suis à la table sous l'auvent. La fille en robe bleue, assise jambes nues en tailleur, une cigarette à la main, c'est moi. Indifférente au brouhaha du bar, penchée sur l'ordinateur, j'écris. Pour compagne, la musique de Jan

Garbarek et, lorsque j'aurai fini, un roman de Murakami. Ou le mien, inachevé, en attente de corrections.

Déjà le soir et je suis encore humide d'un séchage

écourté. Quatre cents mètres brasse et une ondée

qui m'a saisie sur le sable, me forçant à trouver un abri. Puis la pluie s'est arrêtée pour ne pas revenir, mais la mer ne me tentait plus.

Réveillée tôt et motivée, je m'étais rendue au dive shop pour une épreuve de nage. Elle manquait à ma formation de guide, mais comme

pour l'heure je ne plonge plus, la hâte n'est pas de mise.

Le dive shop ouvert tous les jours était bizarrement fermé. Je suis repartie vers le bout de plage. Et dans l'autre

sens avec la pluie. Et dans le sens opposé, encore, après un jus de calamansi avec Bertille.

Du lieu de mon bain à la table sous l'auvent, il n'y a que cent mètres.

Une dentiste à deux heures de bateau m'a fixé un rendez-vous qu'il m'est impossible d'honorer. J'ai raccroché, agacée de tous ces

contretemps.

J'ai pensé que cette journée serait une suite de rendez-vous manqués et de courses dans des directions contraires.

Pas exactement car à dix-huit heures, j'en savais davantage.

C'est la semaine prochaine que je quitte la maison biscornue pour la clinique au-delà de la mer.

C'est aussi Pierrig que je revois peut-être en décembre. Drôle de date pas vraiment conclue pour une journée remplie d'avortés. Peu importe. Lui et moi avons toujours

privilégié le mode du voyage et de la liberté : trois retrouvailles en en trois ans, dans un pays à chaque fois différent.

C'est moi qui ai cet été refusé les quatrièmes. Non, je n'irai pas à Singapour mais, reine fantôme d'un palais de guingois, resterai aux Philippines. Parce qu'il y avait le tampon sur mon visa, son

renouvellement facile, la rédaction de mon roman. Toutes ces raisons qui, bien que vraies, s'effaçaient derrière une autre.

En vérité, j'étais aussi déçue que fâchée. Un sentiment avait

conduit au suivant et les deux s'étaient mutuellement confortés, ourobouros de colère tournant à vide.

Depuis mon départ de Koh

Tao, Pierrig et moi n'avions échangé que peu de nouvelles. Rien d'étonnant, tel était notre fonctionnement. Le pincement désagréable provint du contenu de nos rares conversations. Tôt ou tard

s'y infiltrait ce qui nous avait, lors de notre dernière rencontre, si parfaitement rassemblés.

Les fantasmes. Le sexe. L'érotisme. La cul. L'envie. La baise.

J'avais beau ne pas dire non, je restais, fenêtre de chat fermée, sur un sentiment de malaise, d'inachevé, de

simplification frustrante et triste.

J'avais beau ne pas dire non, je restais, fenêtre de chat fermée, sur un sentiment de malaise, d'inachevé, de

simplification frustrante et triste.

Bien que distante, davantage tacite qu'explicite, notre relation jusqu'alors riche me semblait s'aplatir, comme un espace à plusieurs

dimensions privé de ses reliefs.

Une fois écrasée, cette boîte serait vide. Même plus celle de notre Pandore à nous, terreau d'imaginaire duquel avaient sans entraves

jailli nos désirs. Eux et tant d'échanges si beaux, joyaux que j'aime à sortir du réticule de ma mémoire en songeant, emportée, au Cendrars du Lotissement du Ciel.

Avec le temps, de ce texte partiellement effacé restent des bribes, dont celle-ci : jeune, Blaise Cendrars fut embauché par un

diamantaire. Son contrat de travail lui imposait de ne pas sortir de la pièce où les diamants étaient entreposés. Alors, dans sa solitude aussi choisie que forcée, il remplissait la nuit

d'étoiles artificielles, ces pierres précieuses qu'il disposait sous les éclairages pour les voir étinceler.

Avec le temps et nos échanges tronqués, les anciennes conversations avec Pierrig devenaient comme le texte de Cendrars. Partiellement

effacées, sans rien pour les aviver. Et si nous volions encore, c'était comme le saint Joseph du Lotissement.

Retrorsum volantem, c'est-à-dire en marche arrière.

Sous la patine la sève coulait du fruit et, complice,

hésitante, je la regardais s'épandre.

Accordais-je trop d'importance à une impression fugace, quoique de plus en plus nette ?

Ce sentiment de perte était-il légitime ? Certainement, puisqu'il était mien. Mais, peut-être à tort, je me défie de ma

sensibilité.

Comment lui en parler ?

Et le fallait-il, la situation pouvant se corriger

d'elle-même ?

Je craignais que mes mots ne sonnent comme une accusation ou une mise en demeure, totalement à rebours de notre relation. Pas facile

d'exprimer un ressenti sans qu'il ne passe pour un reproche.

Là, de reproches, il n'y en avait pas. De signal d'alarme, si.

Je guettai une occasion qui ne se présenta pas. Rangeai mes doutes dans ma poche et mon mouchoir par dessus.

Mon temps de réclusion

dans la douleur ne fit qu'aggraver la donne. Je ne reçus alors aucune nouvelle de Pierrig. N'en envoyai pas non plus. Quelques messages allusifs lancés ça et là, bouteilles à la mer dans

un espace semi-public, ne suffirent pas.

Avec le recul, je me rends compte qu'à cette époque, presque personne ne comprit. De si loin, compliqué de percevoir à quel point être malade, isolée et en proie à une douleur qui bouffe tout frôle l'insupportable.

J'agis comme souvent : me renfermer en attendant en vain.

C'est bête mais c'est moi. Dire peu pour suggérer le

tout, rarement appeler au secours sous prétexte que ça passera. Sauf que ça ne passe pas toujours. Et que ce qui est

bloqué doit tôt ou tard sortir.

Avec Pierrig, ce fut par le refus de le rejoindre à

Singapour. Je lui expliquai pourquoi, brièvement. Il crut qu'ayant mal interprété son offre, je

plaisantais.

Avec Pierrig, ce fut par le refus de le rejoindre à

Singapour. Je lui expliquai pourquoi, brièvement. Il crut qu'ayant mal interprété son offre, je

plaisantais.

- Non, insistai-je, tu as très bien compris.

Et le silence se referma. Long, presque deux mois.

Et ma déception monta. La colère également.

Bon, maintenant que j'ai parlé, quoi ? Rien.

Je t'explique que j'ai manqué de soutien, et quoi ? Rien.

Message reçu.

Je sus pourtant quelle était sa chambre à Singapour.

La 73, au 71e étage de l'hôtel.

Pierrig avait photographié le ciel par ses fenêtres. Couchée le

long de sa poitrine, j'aurais pu moi aussi contempler cet horizon. M'allonger à terre pour qu'il me prenne. Me pencher

au-dessus du balcon, ivre de mon vertige dans les derniers spasmes du plaisir.

Prendre la bonne décision n'empêche pas la nostalgie de ce qui aurait pu être.

Son silence se prolongeant, je faillis le rayer de mes contacts. Me ravisai, reculant derrière un sentiment d'irréversible. Tout

amochée qu'elle fût, cette relation m'importait encore.

Peut-être par fidélité à nos moments partagés, en dérisoire gardienne d'un temple apparemment déserté.

Peut-être pour le souvenir de cette discussion si particulière sur une berge du Mékong.

Pour cette photo de mes épaules nues que Pierrig prit le matin de mon départ, alors qu'il me croyait endormie.

Pour cette violente jouissance qui, dans sa chambre en haut de l'escalier en béton, jaillit en hurlements de ma gorge.

Si forts qu'il dut me bâillonner de ses doigts, me précipitant au bas du septième ciel où j'étais montée.

Pierrig fut l'un de mes meilleurs amants. Rarement j'ai eu l'impression, non, la certitude, qu'à ses côtés je pouvais être libre,

totalement. Qu'aucun de mes désirs tordus ne le choquerait.

Mieux, que les siens finiraient par précéder les miens, m'entraînant encore plus loin que je ne l'imaginerais, frissonnante de la

route parcourue, me tournant pour en rire et m'abattre encore contre son flanc, marquée de ses mains et léchée de ses baisers.

Son appétit est féroce mais ma soif intense. Et je sais que dans un lit, nous sommes taillés l'un pour l'autre, nous façonnant l'un

l'autre au contact de nos peaux.

Les meilleurs amants ne font pas forcément les meilleurs amis, mais chacun a le droit à l'erreur. Aujourd'hui nous avons convenu de ne

plus laisser le temps couler sans nouvelles.

Alors, en décembre, peut-être...

Panne de batterie s'en mêlant, ce billet fut écrit ce soir en plusieurs fois.

Panne de batterie s'en mêlant, ce billet fut écrit ce soir en plusieurs fois.

J'ai pensé à publier ici la dernière chanson qui accompagnerait son point final, au hasard du choix de mon

IPod.

Cette chanson aurait pu être Illicite, mais le billet n'était pas terminé.

A Epaule tattoo, il ne

l'était pas davantage.

Ce fut sur The Love Song de Marlango qu'il s'acheva. Un signe peut-être, cette relation étant aussi une forme particulière d'amour. Ou, plus justement, un

amour particulier - aux deux sens de l'expression.

Le grand que nous aurions pu partager a filé entre nos doigts voilà plus de deux ans et demi.

Je venais de rencontrer Feu mon amour et avais ma route à faire avec lui, toute brisée qu'elle

soit.

Puis c'est Pierrig qui tomba amoureux. Il avait aussi sa route à faire, à peine moins brisée que la

mienne.

Et sur ce point vraiment final, c'est Björk, Unison, qui a pris le relais. Quand aux deux morceaux suivants, ils avaient un drôle de point commun : Christmas dans leur

titre.

Douce nuit à tous et merci à mon ange sur l'épaule.

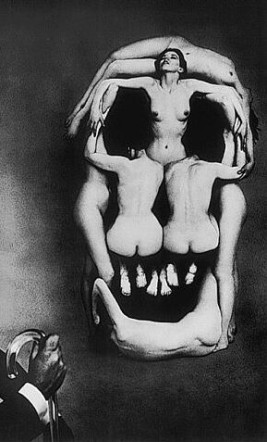

Peinture et dessin : Leonor Fini, Manara, Enki Bilal.

Photo de Samantha Wolov.

Il est installé à la table voisine, entre une fille et un garçon. Métis, la petite trentaine, des cheveux coupés ras et un charme qui éclabousse la terrasse.

Il est installé à la table voisine, entre une fille et un garçon. Métis, la petite trentaine, des cheveux coupés ras et un charme qui éclabousse la terrasse.

Les loupiotes ont été allumées dans les arbres. Elles pendent comme des guirlandes de fruits trop mûrs, éclairant la

plage et les tables d'une lumière étale.

Les loupiotes ont été allumées dans les arbres. Elles pendent comme des guirlandes de fruits trop mûrs, éclairant la

plage et les tables d'une lumière étale. J'avais beau ne pas dire non, je restais, fenêtre de chat fermée, sur un sentiment de malaise, d'inachevé, de

simplification frustrante et triste.

J'avais beau ne pas dire non, je restais, fenêtre de chat fermée, sur un sentiment de malaise, d'inachevé, de

simplification frustrante et triste.

Panne de batterie s'en mêlant, ce billet fut écrit ce soir en plusieurs fois.

Panne de batterie s'en mêlant, ce billet fut écrit ce soir en plusieurs fois. Des flots de jazz ruissellent dans le soleil insolent du matin. Derrière les rideaux jaunes, la lumière est étincelante. Dans

le miroir, mon visage paraît reposé, tendu et défripé de ses dix heures de sommeil.

Des flots de jazz ruissellent dans le soleil insolent du matin. Derrière les rideaux jaunes, la lumière est étincelante. Dans

le miroir, mon visage paraît reposé, tendu et défripé de ses dix heures de sommeil.

Lorsqu’il se tut, le Stabat Mater de Pergolèse s’éleva. Morceau chéri que je fus incapable d’écouter par la suite,

comme je ne supportais plus l’odeur des fleurs, leur parfum délétère de tombeau et de commémoration. La vue des lys blancs, ma fleur d’élection que j’avais déposée entre les mains de ma mère

morte, me souffletait en confrontation impossible à supporter.

Lorsqu’il se tut, le Stabat Mater de Pergolèse s’éleva. Morceau chéri que je fus incapable d’écouter par la suite,

comme je ne supportais plus l’odeur des fleurs, leur parfum délétère de tombeau et de commémoration. La vue des lys blancs, ma fleur d’élection que j’avais déposée entre les mains de ma mère

morte, me souffletait en confrontation impossible à supporter. Une bière à la main,

Une bière à la main,  Dépité, il retourne à l’annuaire. Songe à éteindre l’ordinateur pour rejoindre son lit. Ridicule d’être encore

planté là, alors que demain, une rude journée l’attend. Idiot de se comporter en obsédé, alors que du sexe, il peut en avoir à la maison en s’y prenant bien. S’il avait deux grains de jugeote, il

rappellerait sa femme, l’écouterait dévider l’écheveau de ses soucis, l’embrasserait tendrement, l’assurerait que les soirées sans elle perdent de leur saveur.

Dépité, il retourne à l’annuaire. Songe à éteindre l’ordinateur pour rejoindre son lit. Ridicule d’être encore

planté là, alors que demain, une rude journée l’attend. Idiot de se comporter en obsédé, alors que du sexe, il peut en avoir à la maison en s’y prenant bien. S’il avait deux grains de jugeote, il

rappellerait sa femme, l’écouterait dévider l’écheveau de ses soucis, l’embrasserait tendrement, l’assurerait que les soirées sans elle perdent de leur saveur. Mais quel visage a donc cette femme ?

Mais quel visage a donc cette femme ? Réveil brumeux, mal au gland, mal au crâne. Douche,

petit-déjeuner, aspirine.

Réveil brumeux, mal au gland, mal au crâne. Douche,

petit-déjeuner, aspirine. Gabriel

Gabriel - Vous vous sentez bien, docteur ?

- Vous vous sentez bien, docteur ?

Paroles de lecteurs