Il y a mon sac dans le

compartiment à bagages, la douleur qui pulse à mes tempes et cet homme qui n'arrête pas de me regarder. Costume, cravate, ordinateur, le parfait businessman qui, comme moi, descendra à la

dernière station.

Il y a mon sac dans le

compartiment à bagages, la douleur qui pulse à mes tempes et cet homme qui n'arrête pas de me regarder. Costume, cravate, ordinateur, le parfait businessman qui, comme moi, descendra à la

dernière station.

Station terminus, lorsque le train aura avalé ces étendues grises de champs et de ciel pour les recracher dans une gare inconnue,

crissant de tous ses freins contre le quai.

Une fois de plus je me lève et une fois de plus les yeux de cet homme m'adressent une question que je feins d'ignorer. J'ai troqué

le pull noir contre le gris, orné mes lobes de boucles d'argent, noué autour de mon cou un foulard en soie. Dans le miroir de poche mes cils se soulignent de noir et mes paupières d'ocre.

Jamais le maquillage n'effacera la fatigue mais, renversée sur les sièges, je joue à faire comme si. Comme si je n'en avais pas assez

de traîner mes sacs de gare en gare. Comme si j'avais bonne mine et comme si cela avait une quelconque importance.

J'ai sur la langue le goût du café, servi dans une petite tasse par un employé polyglotte.

J'ai sur les lèvres le goût des baisers de Mingus en plein ciel, sa paume le long de mon dos.

Pour cette traversée je portais ma tunique préférée, l'outremer à l'échancrure filant sur mes reins. La cabine de l'avion était

calme, à peine troublée par le va-et-vient des hôtesses et le sommeil des autres passagers. Mingus et moi étions les seuls à ne pas dormir. Couchée en travers de ses cuisses, je regardais par le

hublot. A cette altitude, il n'y avait rien à voir. Rien que la nuit, les prunelles bleu glacier de Mingus et sa bouche qui me murmurait :

- Welcome back to the real world, sweety.

Il y a la musique, toujours, l'impatience entre mes côtes sur fond de jazz soyeux. Le train n'est pas parti à l'heure, a stoppé en

rase campagne puis trop longtemps dans des gares tristes, me volant un peu du temps que je viens passer avec Mingus.

Déjà une demi-heure de retard. Contrariant mais pas grave. Nous avons plusieurs jours devant nous, peut-être trop. Mais, toujours,

cette impatience qui me tient éveillée, énervée et lasse de ces sièges molletonnés, de ces cahots et de ces arrêts qui pourtant nous rapprochent.

Proches, Mingus et moi l'avions été longtemps sans même le soupçonner. Résidents de la même gommette perdue dans l'océan, voisins de

jungle et de plage. Entre nous s'étendaient quelques routes et des connaissances communes, tel ce Canadien auquel, avant de partir, je fis cadeau de mes meilleurs bouquins.

Proches sur le pont supérieur du ferry, nous ne pouvions l'ignorer. Tandis que l'île disparaissait dans le lointain et

que l'émotion me serrait la gorge, je me surpris à demander un signe à mon ange sur l'épaule, un réconfort pour adoucir la tristesse, me persuader que j'étais sur le bon chemin, même si celui-ci

m'emmenait sur un continent d'hiver, bien loin de la mer et du sable.

Proches sur le pont supérieur du ferry, nous ne pouvions l'ignorer. Tandis que l'île disparaissait dans le lointain et

que l'émotion me serrait la gorge, je me surpris à demander un signe à mon ange sur l'épaule, un réconfort pour adoucir la tristesse, me persuader que j'étais sur le bon chemin, même si celui-ci

m'emmenait sur un continent d'hiver, bien loin de la mer et du sable.

Peu après mes prunelles s'engouffrèrent dans les iris délavés de Mingus, qui à son tour les plongea dans les miens. Et nous

restâmes ainsi, de longues secondes, poussés, tirés par le fil de ce regard tenu sans aucune gêne, conversation muette qui, j'en étais certaine, le faisait pénétrer en moi à livre ouvert.

Nous ne jaugions pas, non. Nous nous inspections avec une gravité tranquille et grave, rehaussée d'une pointe de curiosité. Que je le

trouve attirant n'était pas la question. La question était cette étrange impression qu'il me connaissait déjà. Et que, d'une certaine façon, je le connaissais aussi.

Je ne sais qui détourna la tête en premier. Mingus, peut-être, persuadé que nous nous étions tout dit. Ou moi, soudain gênée de cette

intimité avec un parfait inconnu.

Mingus passa le trajet perché tel un chat sur le plat-bord, un livre sur les genoux, sa guitare et son sac à ses pieds. De temps à

autre nous échangions des regards de biais, comme pour nous assurer encore de la présence de l'autre.

A l'arrivée du ferry les passagers se divisèrent en plusieurs groupes. Mingus et moi nous trouvâmes dans celui qui remontait sur

Bangkok. Le hasard des tickets nous plaça dans deux bus différents.

Au moment d'embarquer, il me lança en agitant la main :

- Bye bye...

Dans son "au revoir" j'entendis un sarcasme. Je me trompais. Mingus m'avouerait plus tard que c'était de la déception : à partir de là

nos routes bifurquaient sans espoir de retour.

La vie a cependant plus d'une malice dans sa besace. A une heure du matin, alors que je croulais sous le poids de mes bagages, je le

croisai dans la rue. Lui avait déjà déposé ses sacs dans une quelconque chambre. Je souris en songeant que certains voyageurs se retrouvent sans se chercher. Et que, sans le savoir, nous serions

peut-être voisins de sommeil.

Proches, nous le serions encore davantage le

lendemain.

Proches, nous le serions encore davantage le

lendemain.

Installée en terrasse pour un dernier déjeuner, je regardais le temps et les touristes passer. Bientôt, le coeur lourd, je devrais

quitter cette chaise, me lancer moi aussi dans la ville vibrionnante, boucler quelques courses d'avant départ.

Deux Belges fraîchement arrivés me détaillèrent l'itinéraire de leur périple. Je les enviais en songeant au décompte implacable du

temps.

Il y a un an j'étais à Koh Tao avec Ethan.

Il y a huit mois, en Malaisie, avec le projet de rejoindre mon samouraï au Japon.

Il y a six mois, aux Philippines, seule dans ma maison biscornue.

Il y a un mois, avec mon demi-frère, dans le nord de la Thaïlande.

Toutes ces tranches de vie avaient filé à une vitesse hallucinante, amenuisant les jours jusqu'au dernier. Plus de rab à quémander, la

pochette des minutes se vidait inexorablement, s'aplatissait pour me rapprocher de l'aéroport, de l'avion, de la France.

Dans ce bar, entre un plat à peine entamé et une tasse de café, j'avais peur. Peur de ce que je trouverais à mon retour. Peur que cette

vie de nomade asiatique ne me soit ôtée, comme si j'allais rentrer sans jamais revenir ici.

Au détour d'une phrase je surpris une haute silhouette au coin de la rue.

Mingus.

Il ne m'avait pas vue. Il marchait, rapide, préoccupé.

Je comptai ses enjambées. Trois de plus et il dépasserait ma table, s'évanouirait dans la venelle voisine comme il avait disparu la

veille dans le bus, puis dans la rue obscure.

Je songeai, un bref instant, à l'appeler.

Mais par quel prénom ?

Pour quoi faire ?

À quoi bon, puisque je serais partie dans quelques heures ?

Ses yeux se déposèrent doucement sur mon visage. Il me sourit. Je l'arrêtai d'un geste.

- Hello !

Nous discutâmes entre le rideau des plantes

vertes.

Nous discutâmes entre le rideau des plantes

vertes.

- Je n'ai pas le moral, me confia-t-il en anglais. Je retourne en Europe ce soir.

- Moi aussi. A quelle heure décolles-tu ?

- Tard... Une heure du matin.

- Moi aussi.

- J'ai une escale avant de rejoindre Amsterdam.

- Moi aussi, une avant Paris. Au Caire.

Nous nous fixâmes étonnés.

- Mais sur quelle compagnie voles-tu ?

La réponse était sur la même que lui, dans le même avion, pour une escale de même durée.

- Ah ça, pour un hasard !

- Assieds-toi pour un café, lui proposai-je.

Mingus prit place à mes côtés. Me parla de ce poste qui le fixerait pour six mois en Hollande. De sa thèse soutenue une dizaine

d'années plus tôt. De son travail dans un dive shop de Koh Tao.

Je souris de son parcours aussi illogique que le mien, et en beaucoup de points similaires. Quand il mentionna le roman qu'il avait

commencé, je tiquai.

- Je n'ai pas terminé le mien non plus... soufflai-je.

A mesure qu'il évoquait son héroïne, mon sang se glaçait, mes joues s'empourpraient.

- C'est une Française qui, ne voulant plus vivre en Europe, prend un nouveau départ en Asie. Son point de chute ? Koh Tao, pour

plonger. Elle tourne ainsi le dos à son travail un peu particulier... Dominatrice professionnelle. Mais la vie sur l'île ne la satisfait pas. A mesure des mois, elle si expansive se racornit.

Aussi décide-t-elle de repartir avec son sac, pour un autre pays... Je me suis arrêté à ce chapitre.

- Mingus... Mais c'est l'histoire de ma vie que tu racontes, là !

Il arrondit les sourcils. Incrédule, forcément, mais pas aussi stupéfait que moi.

Nous prîmes un autre café. Un dîner japonais. Un taxi pour l'aéroport.

Avant, dans le hall de l'hôtel, Mingus rit de me voir boucler mon sac. A genoux sur le carrelage, affairée, stressée, cernée de

pochettes plastiques que je fourrais au hasard à

l'intérieur.

Après, à l'aéroport, il rit de porter mon barda, puis moi qui le chevauchais en lui claquant les fesses.

Mingus aime cette soumission-là, même privée de son plaisir favori : me contempler nue pour ensuite glisser sa langue dans mon sexe, jusqu'à ma jouissance, tandis que mes hauts talons lui labourent les cuisses.

La

suite.

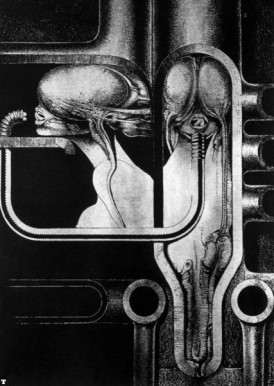

Photos : John Carroll Doyle, Jindrich Styrsky.

Tableau de Modigliani.

Mingus et moi avons traîné le matelas de la chambre au

salon. Fini la bouteille de vin. Fumé un paquet de cigarettes. Fait l'amour avec un peu de maladresse, comme deux collégiens trop émus.

Mingus et moi avons traîné le matelas de la chambre au

salon. Fini la bouteille de vin. Fumé un paquet de cigarettes. Fait l'amour avec un peu de maladresse, comme deux collégiens trop émus.

Les phrases se bousculent, mais en français. Mon anglais devient hésitant, heurté. Trop lasse, je ne pense plus assez vite et m'énerve de ma lenteur.

Les phrases se bousculent, mais en français. Mon anglais devient hésitant, heurté. Trop lasse, je ne pense plus assez vite et m'énerve de ma lenteur.

Le train démarre. Nous prenons place sur les couchettes converties en banquettes.

Le train démarre. Nous prenons place sur les couchettes converties en banquettes. Je me tais pour le regarder. Lui, sa casquette à l'envers et son pull orange, une main entourant son verre, l'autre tenant sa cigarette. A

Je me tais pour le regarder. Lui, sa casquette à l'envers et son pull orange, une main entourant son verre, l'autre tenant sa cigarette. A Le temps avait passé, sans nouvelles malgré nos promesses. J'écris à

Le temps avait passé, sans nouvelles malgré nos promesses. J'écris à  Ce soir-là, la faim était venue. L'image d'un restaurant de rue s'était imposée avec elle. Nous y avions mangé avec mon frère et

Ce soir-là, la faim était venue. L'image d'un restaurant de rue s'était imposée avec elle. Nous y avions mangé avec mon frère et

Dernier arrêt en bordure de canal.

Dernier arrêt en bordure de canal.

Proches sur le pont supérieur du ferry, nous ne pouvions l'ignorer. Tandis que l'île disparaissait dans le lointain et

que l'émotion me serrait la gorge, je me surpris à demander un signe à mon ange sur l'épaule, un réconfort pour adoucir la tristesse, me persuader que j'étais sur le bon chemin, même si celui-ci

m'emmenait sur un continent d'hiver, bien

Proches sur le pont supérieur du ferry, nous ne pouvions l'ignorer. Tandis que l'île disparaissait dans le lointain et

que l'émotion me serrait la gorge, je me surpris à demander un signe à mon ange sur l'épaule, un réconfort pour adoucir la tristesse, me persuader que j'étais sur le bon chemin, même si celui-ci

m'emmenait sur un continent d'hiver, bien

Paroles de lecteurs