Dernier dimanche d'août, jour de fiesta en l'honneur de Saint Augustin. La foule est dense, l'atmosphère joyeuse. L'air résonne

de cris de bambins et de "Viva ! Viva !".

Dernier dimanche d'août, jour de fiesta en l'honneur de Saint Augustin. La foule est dense, l'atmosphère joyeuse. L'air résonne

de cris de bambins et de "Viva ! Viva !".

Danseurs et danseuses défilent à travers la petite ville, en nage sous l'implacable soleil. Tenant le saint contre leur poitrine, l'élevant vers le ciel, des jeunes filles bougent avec grâce. Des enfants répartis en petits groupes suivent la cadence, épousant le rythme de la chorégraphie. Mouvements simples mais efficaces : pliés, tendus, arqués, quelques sauts et tours sur soi, un passage sous les bras du voisin...

De loin, les costumes flamboient, comme lustrés de neuf. En se rapprochant, on en voit l'à peu près. Des boucliers de palmes tressées révèlent leurs couleurs fatiguées. Par endroits, la peinture a bavé en coulures craquelées. De simples cordelettes, nouées à la hâte, retiennent des guêtres taillées dans du papier crépon. L'envers des décors brandis par les participants est sali de traits crayonnés. La découpe n'en est d'ailleurs pas toujours nette. Même maladroite parfois, comme si les ciseaux avaient ripé en chemin.

La procession s'est arrêtée sur la pelouse à côté de l'église. Au bout, un podium sur lequel se succèdent les officiels. Moment de discours et de prières. Moment de répit pour les danseurs qui se reposent, se désaltèrent, grignotent. Quand les gens de pouvoir auront fini de parler, ils s'affronteront. Quelques minutes pour donner le meilleur d'eux-mêmes.

Bertille et moi sommes debout sous un auvent. Près de nous, une Philippine entre deux âges, grassouillette, mal fagotée, au visage ingrat, accompagnée d'une fillette d'une très grande beauté : longue chevelure jais, peau brune, petit nez, bouche charnue s'ouvrant sur des dents parfaites. La petite contemple les danseurs avec une ferveur mêlée d'envie. Son expression me rappelle soudain celle d'une autre fillette, dans un autre pays.

Laos, décembre 2007. L'association Big Brother Mouse a organisé une book party dans une école de campagne. Les élèves s'amusent, rient, chahutent. A l'écart, n'osant pas s'approcher, une gamine d'à peine dix ans, pieds nus, crottée, en haillons, aux cheveux si emmêlés qu'ils forment une boule hirsute sur son crâne. Elle porte son plus jeune frère et, serrée dans sa paume, un tissu sale. Avec, elle nettoie la morve qui coule du nez de son protégé. Et quand, lasse de le porter, elle le pose à terre, c'est avec précaution, sans jamais lui lâcher la main.

Elle ne va pas à l'école. Ses parents sont trop pauvres pour lui acheter un cahier et un stylo. Sûrement, aussi, ont-ils besoin d'elle pour des tâches domestiques. Alors elle reste là, muette, à fixer ses camarades qui participent aux jeux. Exclue de la fête, sans même dans les prunelles un sentiment d'injustice. Juste de la résignation doublée d'une profonde tristesse.

La fillette de Poblacion n'est pas aussi sale, sa famille pas aussi défavorisée. Mais, comme les costumes somptueux qui, de près,

dévoilent leurs défauts, elle porte sur elle les stigmates du dénuement.

La fillette de Poblacion n'est pas aussi sale, sa famille pas aussi défavorisée. Mais, comme les costumes somptueux qui, de près,

dévoilent leurs défauts, elle porte sur elle les stigmates du dénuement.

Ses bras sont sales, ses jambes abîmées. La faute à toutes ces bestioles qui rampent et piquent si l'on dort sans moustiquaire.

Sa robe, trop grande de deux tailles, fait paraître son corps encore plus maigre. Retenu dans le dos par un entrelacs de bretelles, le tissu godaille sur ses genoux râpés.

Mais plus encore que son apparence, c'est son attitude qui la trahit. Réservée, silencieuse, elle a la gravité des enfants qui ne jouent pas. Ou si peu.

D'ailleurs, elle ne se mêle guère à la foule des autres fillettes qui, bruyantes, énervées, sautillantes, s'égaillent sur la pelouse. Plus sage qu'une gravure, elle reste à côté de sa maman, serrant contre elle un parapluie inutile par cette journée sans nuages. A moins qu'il ne lui serve d'ombrelle pour éviter à sa peau de brunir davantage. Aux Philippines, le teint clair est un critère de beauté.

Ce parapluie est son seul bien. Elle le tient avec respect, l'empêchant de s'ouvrir malgré sa bride cassée. D'autres bambins s'en seraient vite débarrassés comme d'un objet gênant pour jouer.

Elle, non.

Plus tard, elle le laissera à sa mère pour se régaler d'une douceur à deux sous : un bout de glace enfermée dans un plastique. La dégustera lentement pour faire durer le plaisir. Prendra garde à ne pas en répandre sur sa robe. N'osera pas, non plus, y essuyer ses doigts poisseux. Une fois le sachet vide, elle le léchera avec application. Comme si elle voulait, elle aussi, goûter le suc de la fête en tétant ses dernières gouttes.

Je songe à ma grand-mère. A ses souvenirs d'enfance laborieuse dans un village des Ardennes. A cet argent qui manquait toujours, surtout après la mort de sa mère. Les dimanches de fête, ma mamie avait le droit d'acheter une friandise chez le boulanger. Pas un croissant ni une part de tarte, non. Ils étaient bien trop chers. Le plaisir dans ses moyens, c'étaient les miettes. Celles des gâteaux achetés par les riches, vendues en sachets.

Souvent, la fillette glisse sur Bertille et moi un regard de biais. Peut-être est-elle intriguée par tout ce que nous possédons et qu'elle n'aura sûrement jamais. Un gros appareil photo, des robes, des bijoux, un sac, une ceinture et des chaussures assorties.

Lorsque nos yeux se croisent, l'enfant détourne les siens. Impressionnée, rougissante, comme gênée de sa curiosité. Mais dès que mon amie et moi regardons ailleurs, ses yeux reviennent se poser sur nous, mélancoliques et affamés.

Bertille s'adresse à elle en Bisayas. Etonnée d'entendre sa langue dans la bouche d'une puti*, la petite fille recule. A la voir, faon effrayé pris dans un lacet, on la croirait punie. Punie d'avoir trop scruté ces étrangères qui, maintenant, lui parlent.

Relevant un peu le menton, elle répond du bout des lèvres.

Elle habite avec sa famille près du port. Sûrement une cahute déglinguée où toutes les générations s'entassent pêle-mêle, dans un fouillis de nouveaux-nés et de vaisselle.

Va-t-elle seulement à l'école ? Celle-ci a beau être gratuite, encore faut-il acheter les livres, les fournitures et l'uniforme obligatoire. Dépenses que nombre de foyers ne peuvent se permettre.

Ce dialogue hésitant se poursuivra au gré des danses. Lentement, la fillette gagnera en assurance. Pas assez pour se laisser aller, s'amuser et rire, mais assez pour s'exprimer sans rougir.

A aucun moment elle ne réclamera quoi que ce soit. Bien que pauvre, elle n'a rien de ces gamins effrontés qui, à la vue d'un

occidental, se précipitent paume tendue en criant :

A aucun moment elle ne réclamera quoi que ce soit. Bien que pauvre, elle n'a rien de ces gamins effrontés qui, à la vue d'un

occidental, se précipitent paume tendue en criant :

- Money, money !

- J'aimerais lui offrir quelque chose... souffle Bertille.

- Moi aussi.

Nous pensons à une autre glace. A une babiole, bracelet ou barrette, à glaner sur un stand voisin. Me retournant, j'avise le ballon accroché à mon sac. Un papillon multicolore acheté pour le plaisir de le faire tourbillonner dans mon sillage.

Je le décroche, le donne à Bertille qui le tend à la fillette. Celle-ci, embarrassée, refuse de le prendre. Ses yeux en brûlent d'envie mais sa main glisse, comme morte, le long de la ficelle.

Elle se tourne vers sa mère, semble guetter son approbation.

Bertille insiste.

- Palihog, day !**

Les petits doigts finissent par se refermer sur la corde.

Et la fillette s'éloigne, gracieuse, un papillon voltigeant derrière elle.

*Puti : blanc(he), en Bisayas.

**Palihog, day ! : s'il te plaît, petite !

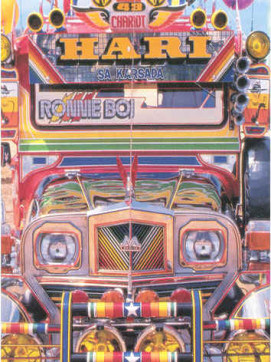

1re photo : perso. Plus dans l'album Poblacion Fiesta.

2e et 3e photo : Béatrice Galonnier ;

Le mur s'incline dans un camaïeu de bleu-noir. Accrochés à la paroi, coraux et anémones ondulent dans le courant. Un

banc de poissons se faufile au dessus de nous, vibration vif argent capturant la lumière de la surface.

Le mur s'incline dans un camaïeu de bleu-noir. Accrochés à la paroi, coraux et anémones ondulent dans le courant. Un

banc de poissons se faufile au dessus de nous, vibration vif argent capturant la lumière de la surface. Le multicab

de

Le multicab

de  A mon récit, Ayleen bat des paupières. J'espère soudain n'avoir pas parlé imprudemment. Ce médecin pourrait être de

sa famille. Oh, et puis zut.

A mon récit, Ayleen bat des paupières. J'espère soudain n'avoir pas parlé imprudemment. Ce médecin pourrait être de

sa famille. Oh, et puis zut. L

L Des paroles de Bertille me reviennent :

Des paroles de Bertille me reviennent : A la différence de sa nièce, M. Guindelcor n'a m

A la différence de sa nièce, M. Guindelcor n'a m La ville est petite, l'hôtel immense. Jaune, marron, vert, couleurs des années 80 pour cette bâtisse sans cachet, aussi

massive qu’un éléphant couché. Une aile a été ajoutée et, fait étrange, seul les couloirs desservant les chambres sont situés côté mer. Les balcons, eux, donnent sur le parking.

La ville est petite, l'hôtel immense. Jaune, marron, vert, couleurs des années 80 pour cette bâtisse sans cachet, aussi

massive qu’un éléphant couché. Une aile a été ajoutée et, fait étrange, seul les couloirs desservant les chambres sont situés côté mer. Les balcons, eux, donnent sur le parking.

C’est à bord de la grande roue que nous embarquons. Vétuste, d’une hauteur maximum de trois étages d’immeuble, elle monte à

l’assaut de l’horizon dans un ferraillement de métal rouillé. S’arrête, tout en haut, entre les étoiles et la mer.

C’est à bord de la grande roue que nous embarquons. Vétuste, d’une hauteur maximum de trois étages d’immeuble, elle monte à

l’assaut de l’horizon dans un ferraillement de métal rouillé. S’arrête, tout en haut, entre les étoiles et la mer. Six heures moins le quart... Vite, je vais rater le dernier jeepney. Un tricycle (petit véhicule couvert propulsé par une moto) s'arrête à ma hauteur.

Six heures moins le quart... Vite, je vais rater le dernier jeepney. Un tricycle (petit véhicule couvert propulsé par une moto) s'arrête à ma hauteur.

Le véhicule est chargé à bloc ? Direction le toit et le marchepied arrière.

Le véhicule est chargé à bloc ? Direction le toit et le marchepied arrière. Je m'assois derrière la découpe d'une

fenêtre. Espère, en vain, un souffle de vent.

Je m'assois derrière la découpe d'une

fenêtre. Espère, en vain, un souffle de vent.

A

A Dans le grand lit, mes phrases alignées en explication se heurtent à un battement de cils.

Dans le grand lit, mes phrases alignées en explication se heurtent à un battement de cils.

Paroles de lecteurs