Présentation

- : Le blog de Chut !

-

- : Plongée voyage sexe SM érotisme expériences deuil Journal Intime

- : Errances, tourments, détours et perversions d'une fille (a priori) bien sous tous rapports...

- Partager ce blog

- Retour à la page d'accueil

En lisant, carnet de bons mots

Dans ces bras-là...

Ça tombait bien, au fond, cette foudre me transperçant à la terrasse d'un café, c'était un signe du ciel, cette flèche fichée en moi comme un cri à sa seule vue, cette blessure rouvrant les deux bords du silence, ce coup porté au corps muet, au corps silencieux, par un homme qui pouvait justement tout entendre.

Il me sembla que ce serait stupide de faire avec lui comme toujours, et qu'avec lui il fallait faire

comme jamais.

Camille

Laurens.

Articles récents

Catégories

- Au jour le jour (64)

- Classé X (26)

- Une vie aux Philippines (27)

- Bribes perso (47)

- Eux (80)

- Pierrig, près de l'os (12)

- Mingus, my dutch herring (7)

- Ethan, little big man (5)

- Dorian, un amour particulier (8)

- Feu mon amour (32)

- Andrea d'ébène (14)

- Elles... (16)

- En profondeur... passion plongée (13)

- Voyages, voyages (20)

- Accessoires et fanfreluches (4)

- Juke-box (4)

- Lectures (3)

- Nouvelles et essais (15)

Archives

- août 2014 (1)

- janvier 2014 (6)

- décembre 2013 (3)

- juin 2013 (4)

- mai 2013 (3)

- avril 2013 (3)

- mars 2013 (5)

- février 2013 (4)

- janvier 2013 (9)

- octobre 2012 (4)

- septembre 2012 (4)

- juin 2012 (8)

- mai 2012 (4)

- avril 2012 (6)

- mars 2012 (12)

- janvier 2012 (12)

- novembre 2011 (1)

- septembre 2011 (3)

- août 2011 (1)

- juin 2011 (1)

- mai 2011 (1)

- mars 2011 (5)

- février 2011 (5)

- décembre 2010 (3)

- novembre 2010 (4)

- octobre 2010 (3)

- septembre 2010 (14)

- août 2010 (6)

- juillet 2010 (4)

- juin 2010 (7)

- mai 2010 (6)

- mars 2010 (3)

- février 2010 (4)

- janvier 2010 (7)

- décembre 2009 (4)

- novembre 2009 (7)

- octobre 2009 (6)

- septembre 2009 (2)

- août 2009 (8)

- juillet 2009 (8)

- juin 2009 (2)

- mai 2009 (6)

- avril 2009 (4)

- mars 2009 (3)

- février 2009 (4)

- janvier 2009 (10)

- décembre 2008 (11)

- novembre 2008 (17)

- octobre 2008 (10)

- septembre 2008 (10)

- août 2008 (9)

- juillet 2008 (3)

- juin 2008 (5)

- mai 2008 (6)

- avril 2008 (6)

- mars 2008 (15)

- février 2008 (11)

- janvier 2008 (35)

- décembre 2007 (29)

C'est pas la saint-Glinglin...

Patronne du front lourd et des tempes serrées, des nuits trop petites et des lendemains qui déchantent.

L'effervescence de ses bulles, c'était la vôtre hier.

Aujourd'hui, embrumés, vous n'avez qu'une pensée : qu'on coupe court à la migraine... en vous coupant la tête.

Tic tac

| Avril 2025 | ||||||||||

| L | M | M | J | V | S | D | ||||

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||

| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||

| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||

| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||||

| 28 | 29 | 30 | ||||||||

|

||||||||||

Liens

- Jouer au monde, de et par Françoise Simpère

- Au fil des jours... Éloge de la fessée

- Tout(e) en ombres et caresses

- Sang, sexe, lait maternel

- Marie H2O

- (Presque) sage... comme une image

- 400 culs, coups de plume de maîtresse

- Une bien belle Dame

- Médecin de l'âme à couettes

- Fessée en rose violette

- Pas si vilaine, la fille !

- Suss'tentation

- En boules... de fourrure

- 10 lunes et quelques

- Borée, à tous les vents

- Alter ego, libre aimant, Libraimant

- Queue du bonheur

- Au Québec aussi

- Une chambre à moi, ouverte sur le monde

- Le Passager Rouge

- Bombay Magic !

- Quadra (pas) dramatique

- La lubriothèque

- Maître-Maux

- Le monolecte

- Les belles errances d'Anna

- Ingliche Titcheur, her tailor is rich !

- Les Cahiers d'Anne Archet

Album photos

Recommander

Recherche

Images Aléatoires

Communautés

Le chien blanc est maintenant attaché devant ma maison, près de la balançoire. Ses deux autres compères ont

été déplacés à l’arrière, derrière les fenêtres de la petite chambre. Aucun abri ne les protège de la pluie qui tombe à verse. Lorsqu’elle cingle le toit, aussi dure que des hallebardes, ses

cascades m’éveillent et je pense à eux, retenus dehors par une courte corde, prostrés à même la terre détrempée et tremblants de froid.

Le chien blanc est maintenant attaché devant ma maison, près de la balançoire. Ses deux autres compères ont

été déplacés à l’arrière, derrière les fenêtres de la petite chambre. Aucun abri ne les protège de la pluie qui tombe à verse. Lorsqu’elle cingle le toit, aussi dure que des hallebardes, ses

cascades m’éveillent et je pense à eux, retenus dehors par une courte corde, prostrés à même la terre détrempée et tremblants de froid.

L’orage peut durer des heures, toute la nuit et même la journée. Leur silence de pauvres bêtes m’inspire de la pitié, mais que faire ? Dès qu’ils me voient sortir, ils hurlent pour m’arracher quelques caresses.

Hier, je leur portai une assiette de gâteaux rassis. L’arrière-cour était plongée dans le noir. Sans lampe de poche, je prenais garde où je mettais les pieds. Le sol mouillé était glissant, les flaques larges comme de petites piscines, les cailloux aussi coupants que traîtres.

Arrivée près du grand arbre, je crus distinguer une ombre. Je sursautai. Elle poussa un grondement sourd en se rejetant dans l’obscurité.

Un cochon. Bien gros et bien gras, ligoté par le cou et le ventre à un pilier.

Je me doutais de ce qui allait suivre. Lui lançai tous les gâteaux et repoussai la porte de chez moi.

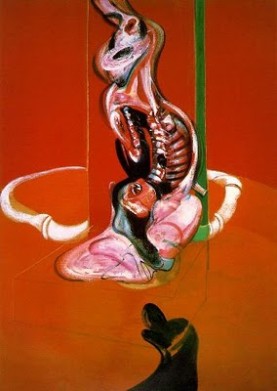

A six heures et demi ce matin, ses cris me tirèrent brutalement du sommeil. Les hurlements d’un cochon qu’on égorge sont épouvantables à entendre. Ils giclent dans l’air tels des spasmes de sang chaud, saturent l’espace de leur désespoir, montent, descendent, s’arrêtent pour repartir dans les aigus et se briser dans les graves. Braillements terribles et presque humains, faiblissant à mesure que la vie s’échappe en rigoles de leur cou béant.

Je ne voulais pas les entendre. Pas imaginer la scène se déroulant à quelques mètres, la bête agonisante et les hommes aux bras éclaboussés de sang.

Je me bouchai les oreilles. En vain. Les beuglements étaient si assourdissants que j’avais l’impression d’être tout à côté. Alors, paumes pressées contre mon crâne, je me mis à chanter, de plus en plus fort.

Dix minutes et il n’y eut plus que le silence.

Je repensai au petit-déjeuner d’un dimanche. A l’aube le cochon de l’arrière-cour avait été tué. Sur ma terrasse je mangeais du bacon, avec pour vue immédiate une grande bassine en fer blanc. De ses bords dépassaient un ventre rond et des pattes roses bizarrement tordues, comme si l’animal, retourné, creusait la terre pour s’y enfouir.

Une grande fête avait suivi. Celle de ce soir se prépare. Dans le jardin fleurissent les chaises en plastique, sur les tables les bouteilles de bière. Des enfants jouent aux billes sur le gazon humide. Une petite fille étrangement chauve marche empêtrée dans sa robe rose.

Moi aussi je suis invitée, mais à vrai dire, je n’ai pas très faim.

Tableau de Francis… Bacon.

Derniers Commentaires