Peu à peu, le ciel se couvre et se charge d'ombres. Les contours s'adoucissent, les lumières

pâlissent.

Peu à peu, le ciel se couvre et se charge d'ombres. Les contours s'adoucissent, les lumières

pâlissent.

D'autres, artificielles, les remplacent. Guirlandes jaunes étales éclabloussant les

boulevards, faisceaux de bulles coupant l'obscurité des rues, halos timides tremblotant au fond des impasses.

C'est la nuit.

Un lent travail d’aspiration, où le

halètement du jour et des corps s’essouffle.

Une œuvre d'estompe, comme un dessin au fusain brouillé d'un revers de main. Soudain, ses formes imprécises

se mêlent, s'enchevêtrent, se recouvrent.

La nuit est un tout confus chaque jour recommencé.

Peu à peu, les bruits des immeubles s’atténuent. Plus de voisin irascible pour se plaindre de la cuisson des pâtes. Plus de remue-ménage de vaisselle

lavée à la hâte après le dîner. Plus de télé brayant des pubs idiotes. Plus de transistor déversant en continu les infos de la journée.

Lentement la nuit coule sa main d'ombre sur les vivants.

Les soirs où je suis chez moi, j'observe le rituel de la nuit.

À partir de onze heures, les lumières de l’immeuble d’en face s'éteignent.

Autour de minuit, il n’en reste que quelques-unes, damier inégal sur la façade. Parfois, le grand

tableau coloré du voisin, découpé sur le rectangle de sa fenêtre, me fait de l’œil.

Vers trois heures, je n'en compte plus que deux. Celles des

irréductibles qui veulent arracher une poignée d'heures pour vivre davantage. Des angoissés ou des amoureux, comme moi. Ou des insomniaques... comme moi.

Hormis en voyage, je n'ai jamais aimé le matin, son petit vent trop piquant, sa lumière trop crue. Les débuts de journée

m'agressent. Ils ont des allures d'étendues interminables, d'heures qui s'étirent sans s'achever, de négation d'évidence : on ne peut pas vivre sans mourir.

Le matin se croit l'éternité. Il a tort. Tôt ou tard, la nuit viendra le cueillir pour se charger de lui rabattre le caquet.

La nuit, depuis longtemps je l'aime et y inscris mes souvenirs.

Ceux de lectures passionnées, pelotonnée au fond du lit, avec un roman impossible à lâcher.

Ceux de longues conversations impossibles en pleine journée, tant l'obscurité est complice du dévoilement.

Ceux de cigarettes fumées une à une en rêvassant et écoutant du jazz sur une vieille chaîne stéréo.

Ceux de sorties trépidantes, de verres levés, de musique trop forte, de rires trop aigus, d'étreintes trop vite conclues.

Les nuits douces, les nuits

tendres, les nuits d'ivresse... Ce sont les nuits claires.

Mais il y a aussi les nuits sombres.

Mais il y a aussi les nuits sombres.

Celles où le sommeil nous fuit alors que, les yeux collés au plafond, le cœur écrasé, on voudrait s'y reposer.

Celles où l'on se dispute, remâchant nos griefs pour mieux les envoyer à la tête de l'autre en refusant l'inévitable : toi et moi, ça ne peut plus durer.

Celles qui mélangent remords et regrets, peurs du passé et craintes du présent.

Celles des fantômes ressurgis de l'enfance. Croque-mitaines aux aguets tapis dans la chambre, monstres embusqués derrière les rideaux, n'attendant qu'un geste pour nous dévorer.

Je redoute les ténèbres de ces nuits-là à cause de leurs airs de face-à-face hostiles.

Mais l'ennemi n'est pas dehors, il est dedans.

Et il me dédouble, faisant de moi la joue et le soufflet, la bête et sa pitance. La gardienne d'une forteresse perdue dans le désert des Tartares, sans murs ni remparts, ne demandant ni à être défendue, ni à être prise.

Ces nuits-là se traversent comme on traverse un pont. Pas à pas, sur un fil, en funambule accroché au balancier des minutes qui s’écoulent.

Et tant pis si voilà bien du temps perdu qui ne se rattrapera plus.

Qui songerait à saisir le diable par la queue ? Il pourrait mordre.

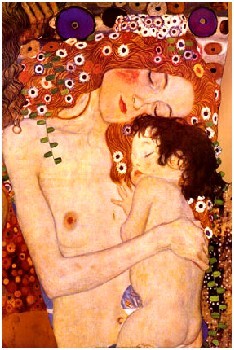

2e photo de Bruno Noventa.

"D'accord, mais ne le répète pas à ta mère."

"D'accord, mais ne le répète pas à ta mère." Je me souviens aussi des premières années parisiennes avec ma mère. À peine un an après

ces vacances-là, alors que le divorce de mes parents venait d'être prononcé.

Je me souviens aussi des premières années parisiennes avec ma mère. À peine un an après

ces vacances-là, alors que le divorce de mes parents venait d'être prononcé. Souvent, j'ai la curieuse et désagréable certitude d'être à côté de ma vie. De passer la mienne en décalé, tout en

lorgnant avec une pointe d'envie sur celle des autres. À mes yeux, la leur est forcément plus dense, plus riche, plus intense.

Souvent, j'ai la curieuse et désagréable certitude d'être à côté de ma vie. De passer la mienne en décalé, tout en

lorgnant avec une pointe d'envie sur celle des autres. À mes yeux, la leur est forcément plus dense, plus riche, plus intense. Ma vie ? Un long ruban qui se

déroule à mon insu.

Ma vie ? Un long ruban qui se

déroule à mon insu.

Comme nous habitons une impasse, je vois en enfilade

les habitations aux fenêtres éteintes.

Comme nous habitons une impasse, je vois en enfilade

les habitations aux fenêtres éteintes.

Cet amour-là, j'aurais juré

ne jamais le (re)connaître.

Cet amour-là, j'aurais juré

ne jamais le (re)connaître. Depuis que je sais tenir un stylo, je veux écrire des livres.

Depuis que je sais tenir un stylo, je veux écrire des livres. Écrire ne m'avait jamais été facile. Mais là, l'exercice

virait à la torture.

Écrire ne m'avait jamais été facile. Mais là, l'exercice

virait à la torture. Depuis la naisance de ce blog, je veux croire que quelque chose s'est dénoué. À commencer

par mes doigts, qui courent maintenant sur le clavier. Pas aussi vite que je le souhaiterais, évidemment.

Depuis la naisance de ce blog, je veux croire que quelque chose s'est dénoué. À commencer

par mes doigts, qui courent maintenant sur le clavier. Pas aussi vite que je le souhaiterais, évidemment. Pendant plus de deux ans, je me suis impliquée dans la section HIV-sida-prévention d'un forum aussi connu que

fréquenté.

Pendant plus de deux ans, je me suis impliquée dans la section HIV-sida-prévention d'un forum aussi connu que

fréquenté.

Derniers Commentaires