Des flots de jazz ruissellent dans le soleil insolent du matin. Derrière les rideaux jaunes, la lumière est étincelante. Dans

le miroir, mon visage paraît reposé, tendu et défripé de ses dix heures de sommeil.

Des flots de jazz ruissellent dans le soleil insolent du matin. Derrière les rideaux jaunes, la lumière est étincelante. Dans

le miroir, mon visage paraît reposé, tendu et défripé de ses dix heures de sommeil.

J’ouvre la porte de la penderie, cherchant de quelle robe parer mon corps et mes envies. Les boucles accrochées à mes oreilles s’étirent en deux gouttes bleu océan, fragiles comme les larmes que j’ai cessé de verser.

Dans ce jour tout neuf, hésitant sur deux accords de piano entre une robe rouge et une blanche, je pense aux deuils dont ma vie, ces dernières années, a été tissée.

A celui de ma mère, forcément. A l’hébétude, la peine, la colère qui furent miennes, m’enveloppant de longs mois dans leur linceul. Tous les jours sans exception je pense à elle, avec émotion, chagrin ou nostalgie. Elle est morte, oui, mais ne m’a pas quittée

Accepter la mort ne signifie pas oublier.

Selon les moments, les images différent.

Ces images sont son visage ou son rire, les mots qu’elle aurait pu prononcer dans une situation donnée. Son humour qui me faisait m’esclaffer ou lever les yeux au ciel, la grondant d’un « Maman ! » faussement indigné.

Ces images sont des livres laissés dans ma bibliothèque parisienne. Ceux achetés après son décès pour tenter d’adoucir un chagrin qu’ils ne firent qu'aviver. Le deuil à vivre de Marie-Frédérique Bacqué, Comment j’ai vidé la maison de mes parents de Lydia Flem. Quelques pages et j’étais en en larmes. J’ai fini par les remiser sur une étagère, tout en haut, pour le jour où, peut-être…

Ce jour n’est jamais venu.

Ces images sont le divan de mon psy où, à peine allongée, je sanglotais. Assis dans mon dos, son bloc-notes sur ses genoux, il gardait le silence pour laisser la douleur s’échapper de tous mes pores. Je me souviens encore de sa surprise à entendre ma voix, un an après clôturé ma thérapie.

- Je n’ai plus envie de parler, j’ai envie de vivre, lui avais-je affirmé.

Il avait incliné la tête dans un demi-sourire. Au moment de le payer, je fouillais mon portefeuille en vain. Je n’avais pas d’argent. Lui interpréta cet oubli comme le désir inconscient de m’accorder une ultime séance. Moi comme un acte manqué parfaitement réussi : ma cure était terminée, si bien achevée que j’étais venue à lui les mains vides, en solde de tout compte.

Je crois, peut-être à tort, que ce redresseur d'âmes tordues m’aimait bien. C’est ce que me suggéraient ses yeux pétillants d’intelligence derrière ses lunettes. Je crois aussi qu’il était sincère lorsque, entendant ma voix blanche lui réclamer un rendez-vous, il me demanda, presque alarmé :

- Que se passe-t-il ?

- Ma mère est morte, répondis-je platement.

Dès le lendemain je me trouvai dans son cabinet en sous-sol, fleurant bon l’encens et la bougie, soulagée d’avoir quelqu’un sur qui compter. Quelqu’un qui, connaissant mon histoire, m’épargnerait la tâche de la lui raconter. Quelqu’un auprès duquel je pouvais enfin déverser mon trop plein.

Puisque ma mère n’avait laissé aucune consigne, aucun

vœu, ce fut à moi de trancher.

Puisque ma mère n’avait laissé aucune consigne, aucun

vœu, ce fut à moi de trancher.

Pour son cercueil, choisi sur catalogue comme on choisit un meuble, à côté de la vendeuse et de ma tante qui opinaient du chef.

- Oui, celui-ci est classe. Et solide.

Classe, solide… Tout ça pour pourrir et être bouffé par les vers. J’obligeais mon esprit à ne pas réfléchir, à sortir de mon corps tant la situation m’était intolérable ou absurde.

- Le cercueil est très beau, approuva mon père venu au funérarium.

Je le remerciai alors qu’autour de mon cou la corde de l’absurde gagnait un cran. Être félicitée pour le choix d’un cercueil comme pour celui d’une jolie robe, voilà une des facettes inattendue de la mort.

Pour son enterrement et non son incinération, en la suppliant de me pardonner si je me trompais.

Peut-être aurait-elle souhaité être répandue à tous les vents pour flotter, libre, sur une terre aimée.

Peut-être, ainsi qu'elle l'affirmait parfois, aurait-elle préféré donner son corps à la science, mais mon égoïsme l’emporta. Lui et la douleur muette de ma grand-mère, sa mère qui n’aurait pas davantage que moi supporté de l’imaginer coupée en morceaux, livrée à un examen froid, à des mains inexpertes et des plaisanteries de carabins.

Pour le lieu de la cérémonie, l’église voisine de ma maison d’enfance où, petite, j’aimais à pédaler sur le parking. Dans l’arrière-cour s’étaient tenues plusieurs kermesses, lieu de souvenirs innocents où je massacrais à coups de balle des boîtes de conserve, me gavais d’orangeade et de gâteaux trop sucrés.

Cette église sans charme, simple bloc de béton percé de carrés colorés, dont on entendait les cloches sonner depuis la maison de ma grand-mère, serait l’ultime halte terrestre de sa fille. Après y avoir traîné enfant, j’en remontai, adulte, la travée, recroquevillée derrière son cercueil porté par des employés en costume. A chaque pas, l’escortant raidie dans sa boîte scellée, je crus m’évanouir. Mais tins bon pour elle, portée par son amour et mon devoir.

J’étais sa fille et telle était ma place.

Mes oncles alors compatissants eurent beau me répéter que nul n’était besoin de m’infliger cette épreuve, jusqu’au bout je la suivis. Et lorsque son corps fut déposé parmi les fleurs, je montai sur l’estrade pour me glisser derrière le pupitre. Dépliai la feuille gribouillée des phrases écrites au milieu de la nuit. Hommage mêlée de ma chair, de mon sang, discours que je balbutiai dans le micro, dos droit et poings serrés, les yeux fixés sur la foule qui emplissait la nef.

- Vous qui êtes venus pour elle, vous qui l’aimiez, soyez en remerciés.

Pour la musique qui soudain résonna sous les voûtes bétonnées. Exit Dies Irae (Jour de colère) du Requiem de Mozart, qu’un oncle me déconseilla. Trop empreint de ma révolte, ce morceau ne permettrait peut-être pas à ma mère de reposer en paix.

Cet après-midi-là était de deuil. De deuil et non d’étalage de sentiments privés. Ceux-là étaient mon affaire et mon travail intime, ils n’avaient pas à être en ce lieu de concorde exposés.

La voix de mon demi-frère monta sur le silence de la foule, en réponse à ma requête qu’il n’était pas certain d’honorer. La veille je lui avais demandé de chanter, chanter pour elle qui aimait tant l’écouter.

- Sœurette, je ne suis pas sûr de pouvoir…

Mais comme moi il avait rassemblé son amour et son courage. Et de sa gorge étranglée s’élevait un chant dont je ne compris pas les paroles. Elles étaient en russe, patrie de sa mère à lui dont il nous faisait cadeau.

Lorsqu’il se tut, le Stabat Mater de Pergolèse s’éleva. Morceau chéri que je fus incapable d’écouter par la suite,

comme je ne supportais plus l’odeur des fleurs, leur parfum délétère de tombeau et de commémoration. La vue des lys blancs, ma fleur d’élection que j’avais déposée entre les mains de ma mère

morte, me souffletait en confrontation impossible à supporter.

Lorsqu’il se tut, le Stabat Mater de Pergolèse s’éleva. Morceau chéri que je fus incapable d’écouter par la suite,

comme je ne supportais plus l’odeur des fleurs, leur parfum délétère de tombeau et de commémoration. La vue des lys blancs, ma fleur d’élection que j’avais déposée entre les mains de ma mère

morte, me souffletait en confrontation impossible à supporter.

Un an et demi après son enterrement, un fleuriste de mon quartier m’invita à boire un café dans sa boutique. A peine avais-je franchi le seuil que le remugle sucré des pistils heurta mes narines de toute la violence d’un carambolage. Je dus ressortir en hâte, un mouchoir sur le nez.

Deux ans plus tard, en voiture avec mon petit ami, pomponnée pour un dîner, je fus secouée d’une crise nerveuse.

La radio diffusait le Stabat Mater. Un black-out submergea mon cerveau pour me propulser devant le cercueil de ma mère. Incapable d’articuler un mot, je hurlai en pointant le bouton « Stop ».

Saisi par la violence d’une réaction qu’il ne comprenait pas, mon amoureux me supplia de parler. C’était au-dessus de mes forces. Tout ce que je pouvais faire était désigner ce fichu bouton, qu’il finit par enfoncer pour me libérer.

Ensuite, dans l’église, j’embrassai des joues et serrai des mains. Toutes à la file, rugueuses ou douces, sèches ou moites, parfois anonymes. Qui se tenait au bout était le cadet de mes soucis. Ce qui m’importait étaient que ces joues-là, ces mains-là étaient venues pour ma mère, l’avaient connue, appréciée et l’accompagnaient, fidèle escorte, jusqu’au tombeau. Convenues, les phrases de condoléances ricochaient sur ma tête, mon cou d’automate qui à chaque syllabe s’inclinait.

Un regard bleu azur me saisit sous un chapeau. Vif, aigu, en contradiction avec les traits de vieille femme et la bouche fatiguée qui sous la voilette me glissa :

- Je suis venue… Sois courageuse, ma petite.

Sous les rides, par-delà les décennies, je reconnus le visage de Madame Rochard, la professeur français-latin de mes années de collège, le dragon qui nous effrayait tant enfants. Despote éclairé, elle régnait sur nos devoirs, notre discipline comme nos lectures, ne supportant dans sa salle aucun contredit, nous menaçant au moindre bruit « d’un contrôle si difficile que seuls les plus forts pourraient s'en tirer ».

Cette femme de tête, de cœur et de poigne nourrissait à mon égard une tendresse particulière. Malgré la crainte qu’elle m’inspirait, je la lui rendais bien. C’est elle qui me mit au monde des lettres, m’accouchant de moi-même contre mon gré de sauvageonne. Sans elle, même au bout du monde après avoir rompu mes amarres françaises, je ne serais jamais devenue celle que je suis aujourd’hui.

Je pressai d’abord sa main. Puis, emportée par mon élan, la pris entre mes bras. Sous la robe de crêpe noir je sentis ses os ténus. Elle devait avoir quatre-vingt quinze ans. Le masque qui recouvrait mon visage se craquela alors en rigoles.

Suffoquée, je ne pus lui dire que merci. Un simple mot en tribut de tout ce qu’elle représentait pour moi en ce jour-là.

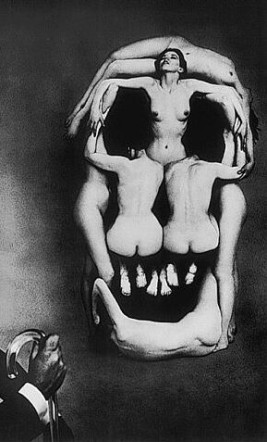

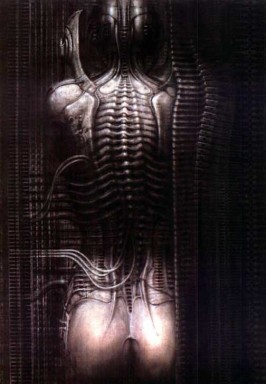

Photos, respectivement : Brassaï, Molinier (coupée).

Le tableau, intitulé Flux, est de Fabienne Verdier.

Nous étions sur le pont supérieur du ferry lorsqu'une touriste française me demanda :

Nous étions sur le pont supérieur du ferry lorsqu'une touriste française me demanda : Des hommes m'ont déjà offert des parfums, des foulards, des livres, des

briquets ou des gants que souvent, à mon grand désespoir, je m'empressai de perdre.

Des hommes m'ont déjà offert des parfums, des foulards, des livres, des

briquets ou des gants que souvent, à mon grand désespoir, je m'empressai de perdre. Mon surnom dans la bouche d'Ethan pourtant rétif au français, c'est taupiphant.

Mon surnom dans la bouche d'Ethan pourtant rétif au français, c'est taupiphant. Je suis assise toute

Je suis assise toute

Mais cet homme-là ne fit pas

qu'accepter. Il me proposa une offre qui m'étourdit : son aide.

Mais cet homme-là ne fit pas

qu'accepter. Il me proposa une offre qui m'étourdit : son aide. La nuit était tombée. Il roulait à toute allure dans la poussière des feux de broussailles. La route était mauvaise, pleine de bosses et de nids de poule.

La nuit était tombée. Il roulait à toute allure dans la poussière des feux de broussailles. La route était mauvaise, pleine de bosses et de nids de poule. Résister, chasser l'image de la mort par une de la vie. Se battre quand

l'image de la vie, rongée de ténèbres, devient floue. Rassembler ses forces, lutter, s'épuiser et finalement, en une soudaine et imprévisible bascule... lâcher.

Résister, chasser l'image de la mort par une de la vie. Se battre quand

l'image de la vie, rongée de ténèbres, devient floue. Rassembler ses forces, lutter, s'épuiser et finalement, en une soudaine et imprévisible bascule... lâcher. Cet

homme-là, il n’y a qu’une fois qu’il ne m’a pas fait pleurer.

Cet

homme-là, il n’y a qu’une fois qu’il ne m’a pas fait pleurer. Passé le premier choc, je ressentis

Passé le premier choc, je ressentis

Je suis

dans la salle de bains du trois-pièces que j’occupe avec une amie d’enfance. Seule et postée entre les deux glaces de notre vieille armoire de toilette. J’ai découvert qu’en les ouvrant, je peux

enfin me voir comme les autres me voient : de profil.

Je suis

dans la salle de bains du trois-pièces que j’occupe avec une amie d’enfance. Seule et postée entre les deux glaces de notre vieille armoire de toilette. J’ai découvert qu’en les ouvrant, je peux

enfin me voir comme les autres me voient : de profil.

Derniers Commentaires