Ce que je date comme mon premier souvenir, peut-être à tort, est celui d'un abandon.

J'ai cinq, six ans. Je me réveille en pleine nuit, angoissée, et j'appelle :

- Maman ?

Aucune voix ne me répond.

Aucun bruit ne se fait entendre.

Inquiète, je sors la tête des couvertures pour appeler plus fort :

- Maman ?!

Toujours rien. Le silence profond de la maison me tombe sur les épaules.

Mes volets et mes rideaux sont tirés. Plongée

dans l'obscurité, je ne vois rien. Le noir s'emplit de fantômes et de présences maléfiques. Il me cerne, il m'entoure, il s'insinue par ma bouche ouverte, me glace, m'étrangle.

Je me dresse toute droite sur le lit lutte pour prendre une goulée d'air.

Je serre le drap entre mes poings et je crie :

- Maman ! Maman ! MAMAN ! PAPA !

Je me déchire les poumons. Je supplie, j'implore mais personne ne vient.

Je me tais.

Soudain, l'évidence me transperce de haut en bas : si mes parents ne me viennent pas, c'est qu'ils sont morts.

Je me lève les jambes molles. Je lutte contre les larmes et je me cogne contre les meubles. J'arrive en titubant à ma porte. Je l'ouvre, persuadée qu'un méchant m'attend de l'autre côté avec son

couteau. Qu'il va m'ouvrir le ventre avec pour me tuer moi aussi. Mais puisque mes parents sont déjà morts, je m'en fiche.

Je passe dans le couloir et pourtant, rien ne m'arrive. Je ne tombe pas raide foudroyée. Étrange impression d'avoir échappé à un carnage, d'être la seule survivante d'une maison décimée.

Juste en face de ma chambre se trouve celle de mes parents. Je n'ai normalement pas le droit d'y entrer, mais je pèse sur la poignée de toutes mes forces.

Elle cède. La porte s'ouvre.

Je me précipite sur leur lit, tombe sur les couvertures roulées en boule. Les oreillers ont encore la marque de leurs têtes allongées, le traversin garde leur odeur.

Aucun cadavre déchiqueté sur le sommier.

Je retourne les draps, incrédule.

Le lit est vide, absolument vide.

Les corps de mes parents ont été escamotés.

Mais où donc ont-ils étaient cachés ?

Je hurle leurs noms dans leur chambre déserte. J'ouvre à grand-peine la porte-fenêtre pour sortir dans la cour. Je descends, pieds nus et en pyjama,

les escaliers qui mènent au portail.

On doit être en hiver car le froid me transperce les os. Les graviers me blessent mais je cours tête baissée, toujours plus vite pour fuir cette maison vide.

Comme nous habitons une impasse, je vois en enfilade

les habitations aux fenêtres éteintes.

Comme nous habitons une impasse, je vois en enfilade

les habitations aux fenêtres éteintes.

La lumière blafarde des réverbères éclaire la rue en contrebas. Je m'y précipite en hurlant. Il faut que quelqu'un sorte

enfin de cette ville morte, me recueille et me protège.

Soudain, une voiture stoppe devant moi. Je suis tellement affolée que je ne l'ai même pas vue arriver. Ses phares m'éblouissent.

Je remue dans la lumière aveuglante comme un pantin pris au piège.

Les portières s'ouvrent. Deux personnes descendent.

Je tente de contourner le véhicule pour m'échapper. Les méchants sont là, ils vont me prendre et m'emporter.

Je tombe dans les bras de mon grand-père. Me débats comme une forcenée.

- Là, c'est fini... Calme-toi... Chuuuut...

Il me soulève comme une brindille. Le tissu de son manteau épais me râcle les joues. Sa chaleur m'apaise. Ma mamie me caresse les cheveux.

- Ton papa et ta maman sont partis au cinéma... Ils vont bientôt rentrer... Tout va bien...

Les mots me parviennent à travers une brume.

J'ai beau m'abandonner leur mélodie rassurante, je ne suis pas convaincue.

Pourquoi m'auraient-ils laissée seule ?

Ensuite, tout devient vague. Je sais que mes grands-parents m'ont recouchée, mais j'ignore dans quel lit. Je crois qu'ils m'ont veillée jusqu'au retour de mes parents. Que ceux-ci ont été bien

étonnés d'apprendre que je m'étais levée en pleine soirée. Je devais sûrement bien dormir, à l'époque.

Le pire de tout, c'est que je ne sais même pas si ce souvenir est exact. J'ai questionné il y a longtemps ma mère et ma grand-mère à ce sujet. Elles m'ont juré ne pas s'en souvenir, et je les

crois.

Pour moi, oui, sans doute aucun, ces scènes sont réelles. Elles ont la précision et l'acuité des choses qu'on n'invente pas. Si je retourne profondément en moi-même, je peux même en éprouver à

nouveau les sensations, redevenir cette petite fille qui se débat dans le noir, la gorge oppressée par la panique.

La peur primale de l'abandon ne m'a pas non plus quittée. Bien sûr, avec les années, j'ai composé avec elle, l'ai apprivoisée à un tel point que je suis maintenant capable de m'en moquer.

Comme les fantômes qui rôdaient dans ma chambre ce jour-là, je la chasse d'un revers de main.

Mais le problème avec les spectres, c'est qu'ils ne cessent de réapparaître...

2e photo : René Jacques.

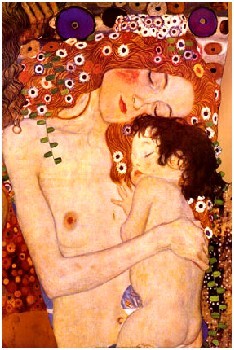

Cet amour-là, j'aurais juré

ne jamais le (re)connaître.

Cet amour-là, j'aurais juré

ne jamais le (re)connaître. Aujourd'hui,

j'ai passé une excellente soirée en charmante compagnie. Nous étions trois, deux filles et un garçon.

Aujourd'hui,

j'ai passé une excellente soirée en charmante compagnie. Nous étions trois, deux filles et un garçon.

Depuis que je sais tenir un stylo, je veux écrire des livres.

Depuis que je sais tenir un stylo, je veux écrire des livres. Écrire ne m'avait jamais été facile. Mais là, l'exercice

virait à la torture.

Écrire ne m'avait jamais été facile. Mais là, l'exercice

virait à la torture. Depuis la naisance de ce blog, je veux croire que quelque chose s'est dénoué. À commencer

par mes doigts, qui courent maintenant sur le clavier. Pas aussi vite que je le souhaiterais, évidemment.

Depuis la naisance de ce blog, je veux croire que quelque chose s'est dénoué. À commencer

par mes doigts, qui courent maintenant sur le clavier. Pas aussi vite que je le souhaiterais, évidemment.

Paroles de lecteurs