Simple suggestion pour lire la nouvelle dans l'ordre de l'écriture... mais les fans de l'Oulipo peuvent bien sûr la lire dans le désordre !

DEUS EX CANINUS (suite)

Après quelques mois, j’eus besoin d’un voyage sous des cieux plus chaleureux. Je cassai ma tirelire, partis en Grèce trois semaines et revins bronzée, regonflée à bloc par l’amitié d’une fille proche de mon cœur, mes valises lestées d'une histoire d’amour classée sans suite.

Sous le lumière resplendissante d’Athènes, les cafés parisiens et la silhouette courbée de l’homme tronc avaient perdu de leur éclat. Mes coups de soleil avaient balayé ses T-shirts sur mesure et ses piles de paperasses.

Je n’avais nulle envie de reprendre les choses où je les avais laissées (pas très loin...), et encore moins la force de continuer l’assaut répété de mes maladresses.

Continue ta route, je vais mon chemin ; s’il me mène dans un lieu où tu te trouves, cela s’appelle monotonie.

Point à la ligne.

C’était compter sans les poils de chien.

Les poils de chien... Véritable calamité domestique qui tombe en rafales, s’accroche et ne se laisse pas mater à coups d’aspirateur. J’avais beau passer le mien chaque jour, j’en trouvais davantage le lendemain sur mon plancher bleu, et dans des endroits inattendus :

- entre les feuilles de mes classeurs (bien qu’intelligent car répondant au nom de Socrate, mon toutou était loin de griller l’homme tronc sur le podium de la lecture. Les trois mots jamais enregistrés par son étroite cervelle se bornaient à assis, couché et chocolat – ce dernier ayant largement contribué à lui inculquer les deux autres) ;

- sur la cuvette des toilettes (mener Socrate baptiser poteaux et roues de voiture était une corvée mais, en dépit de mes efforts, il ne savait pas se servir des sanitaires) ;

- dans mes chaussures (mon chien ne souffrant pas d’une déformation des coussinets, nous ne faisions pas la même pointure).

Les poils de chien, donc. Ce truc infâme, collant et pelucheux qui s’accroche partout, et tout spécialement sur les pantalons des hommes troncs.

Oui, le fameux mimétisme de la sagesse populaire « Tel chien, tel(le) maître(sse) » a raison. Car à peine installé sur le plancher et sous la banquette de notre habituel café, mon clébard fut la proie incontrôlée d’une transe extatique. Tirant sur sa laisse, frétillant du croupion, roucoulant du flanc, il mimait la parade du pigeon en rut. Et le destinataire de cette danse de séduction n’était ni un caniche pure race ni le morceau de sucre qui se racornissait à côté de ma tasse.

Non. Pas du tout.

L’heureux élu était le jeans de l’homme tronc. Ou ses chevilles. Ou ses chaussettes. Ou ses chaussures. Question d’odeurs ou de lignes, peut-être. Ou d’un improbable bâtard entre effluves et esthétique. Bref. Ce qui causait un effet bœuf à mon clébard était situé en dessous de la ceinture, et tout prêt à recueillir les poils de chien.

(Il y aurait beaucoup à écrire sur la télépathie canine. Non que le bas-ventre de mon voisin m'intéresse - un homme tronc étant par définition asexué -, mais quand même : les femmes revenant du soleil athénien ont des faiblesses à ne point trop creuser, surtout par une grisâtre après-midi dans un café.)

Je m’excusais comme ceux qui ne se sentent pas vraiment coupables. M’épanchais sans demi-mesure dans le mea culpa de la demi-saison, cause certaine de chute capillaire. Me battais avec vigueur la coulpe du poil de chien.

Pour un peu, je me serais même enhardie à épousseter d’une main diligente les vestiges de mon clebs frétillant.

Pour un peu… Réfrénant des ardeurs ménagères que je n’avais pas pour mon appartement, je me contentais de sourire d’un air benêt, les yeux rivés sur la bouche de l’homme tronc. Car ce que je découvrais déclenchait une secousse maximale sur mon échelle de Richter. Un cataclysme intérieur, une onde de choc qui menaçait ma santé mentale immédiate : cette bouche parlait.

Me parlait.

À MOI.

À moi perdue quelque part entre une migraine tenace, un stylo baveux et un café allongé ; à moi égarée aux confins d’un univers anti-érotique balisé d’aspirine, de taches d’encre et de sucres emballés.

L’homme jadis tronc me parlait, donc. À l’évidence il était urgent de se rendre, histoire d'un jour lui répondre.

Mais de quoi me parlait-il, au juste ?

De poils de chien, sans doute. De changements de saison, peut-être. De failles abyssales dans la mer des Sargasses, éventuellement. Ou de jeans tout terrain qui ne craignent ni les débordements des chiens amoureux, ni ceux du café tiède que je lui renversais sur le genou gauche.

Peu importait. Poils de chien, changements de saison, failles abyssales, genou gauche ou droit, je découvrais que l’homme tronc avait comme tout le monde un cerveau et des dents. Et un joli sourire – ce qui n’est pas donné à tout le monde. Et une voix toute masculine. Et que, tout compte bien fait, je ne méritais ni le titre de plante verte, ni celui de potiche, ni celui de papier ripoliné.

Certaines montées en grade vous font chaud au cœur. Puis froid dans le dos.

Secouée de frissons, je buvais les paroles de l’homme tronc à défaut de mon café.

Retranscrire son discours par le menu serait chose difficile. Le résumer est plus aisé, il tient en une courte phrase :

« Hommes petits, chérissez votre destinée. »

Vous qui ne dépassez le mètre 80, bras levés et talonnettes aux semelles, n’enviez pas les hommes, même troncs, qui vous dépassent de la tête et des épaules. Bénissez votre taille L et laissez le X aux salles spécialisées. N’ayez pas cette folie des grandeurs préjudiciable au système respiratoire : au-delà de deux mètres d'altitude, l’air se raréfie, le cerveau est moins bien oxygéné.

Tout bien pesé, les avantages de la petitesse – ou de la simple normalité - sont innombrables.

Grands, vous traceriez un trait sur vos balades incognito.

À tous les feux, les passants lâcheraient la bride à leurs idées bizarres. Envieux, ils vous demanderaient le nom de votre équipe de basket ; agressifs, ils voudraient savoir si « petit vous étiez déjà grand », en déployant sans autre forme de procès leur double toise.

Si en plus vous jouissez d’une bonne vue, vous aurez plus souvent qu'à votre tour mal au cœur : hauteur ne signifie pas élévation, et la beauté du monde réside parfois dans le rase-mottes. Grands, vos yeux auraient pour horizon immédiat une marée de pellicules, de calvities naissantes et de cheveux gras.

Grands, vos rapports avec les autres s’en trouveraient compliqués.

Pour un peu, on vous surnommerait « monsieur Torticolis ». Certes, vous n’y pouvez rien, à l’horizontalité de l’univers urbain, ni à tous ces lieux où se soutiennent des conversations verticales. Mais ceux qui se démanchent le cou à vous regarder se lasseront. Car il est plus simple de vous vouloir à vous, grands, qu’aux entreprises de voirie.

Grands, vous seriez condamnés à la solitude des hautes sphères. Comme le dit la fable, « on a toujours besoin d’un plus petit que soi ». Vous auriez ainsi besoin de tout le monde, et personne de vous. En matière de réciprocité et partage humains, on fait mieux.

Tout ceci sans évoquer vos relations avec les femmes. Pas toujours sexuelles, surtout quand on vous accuse de lorgner dans tous les décolletés. Les grands attirent les jalousies comme les aimants la limaille de fer.

Enfin, pour clore le chapitre, votre vie serait un enfer matériel de portes pas assez hautes, de panneaux trop bas, de pantalons trop courts.

Grands, vous seriez toujours exposés au ridicule, qui ne tue pas mais fatigue.

Alors que l’homme tronc me parlait de sa taille, mes esprits me revenaient à une allure de tortue. Heureusement pour moi, un sujet aussi vaste ne s'épuise pas en un quart d’heure - délai raisonnable pour une remise en ordre cérébrale, puisque la cloche des grandes questions avait sonné. Je me devais de résoudre le douloureux dilemme auquel l’homme tronc était chaque soir confronté : dormir les pieds ou la tête hors du lit. Ou, autrement dit, choisir entre le rhume de cerveau ou les engelures.

Après une intense réflexion, je lui suggérai de reposer en biais. Mais ma brillante suggestion ne lui servit de rien. Il avait déjà pris les devants tout seul, comme un grand qu’il est : il avait un grand lit, un très grand lit.

Je faillis m’étrangler dans ma tasse. Allez vous user les yeux sur un homme tronc, vous bâtir des châteaux sur ses articles médicaux et son silence obstiné, devenir moquette sous son regard, vous en arriverez au même point : cet homme a une vie sociale et banale, de la conversation si on le pousse un peu, et un lit.

Un lit dans lequel il s’allonge, dort la nuit et dont vous connaissez les dimensions sans les avoir demandées.

Sauf que ce lit, il ne vous invite pas dedans.

Après cinq mois de patiente observation et de renoncement patient, il y avait de quoi me renverser. Heureusement que j’étais bien assise. Sinon, je serais tombée le cul par terre.

Dans les poils de chien que Socrate avait semés sous la banquette.

Voilà déjà une paire d'années que j'ai contracté le virus de la bougeotte. Lorsqu'il se réveille, les symptômes en sont

évidents : j'ai la tête qui chauffe, les jambes qui me démangent. Je tourne en rond comme un hamster dans sa roue. Je mouline à vide. Je m'ennuie. Je me racornis, je m'étiole.

Voilà déjà une paire d'années que j'ai contracté le virus de la bougeotte. Lorsqu'il se réveille, les symptômes en sont

évidents : j'ai la tête qui chauffe, les jambes qui me démangent. Je tourne en rond comme un hamster dans sa roue. Je mouline à vide. Je m'ennuie. Je me racornis, je m'étiole. En voyage, je me laisse porter par les

rencontres.

En voyage, je me laisse porter par les

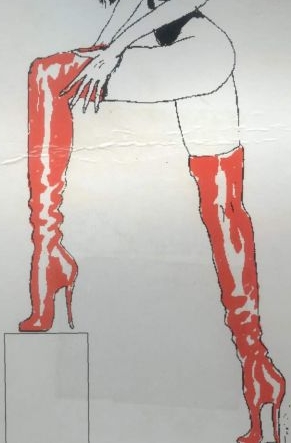

rencontres. Les bottes sont pour moi d'obscurs objets

de désir.

Les bottes sont pour moi d'obscurs objets

de désir.

Paroles de lecteurs