Six heures moins le quart... Vite, je vais rater le dernier jeepney. Un tricycle (petit véhicule couvert propulsé par une moto) s'arrête à ma hauteur.

Six heures moins le quart... Vite, je vais rater le dernier jeepney. Un tricycle (petit véhicule couvert propulsé par une moto) s'arrête à ma hauteur.

J'y grimpe et lance :

- Terminus des jeepneys, please !

Le chauffeur affiche un air surpris. Quoi, moi l'étrangère, la blanche, la riche, j'utilise les transports publics ? Lui peut me ramener à la maison. Mon retour sera plus confortable, plus court, moins chaotique.

Refus poli. Non, décidément, je rentre en jeepney.

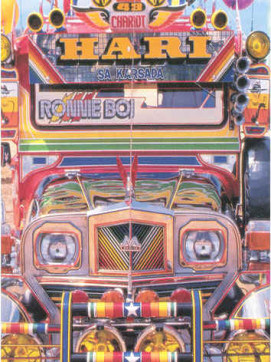

Prendre un jeepney, c'est une expédition au goût parfois sauvage, une vraie expérience couleur locale, un concentré de Philippines. Façon tampons apposés sur un passeport, ces bus mâtinés de camions sont des marques fortes de l'identité nationale. Leurs carcasses aussi cabossées que bariolées s'ornent, sur les flancs, à l'arrière, de rappels religieux :

In God we trust, Praise the Lord, Be honest even if the others are not, God has a plan for everyone...

Les inscriptions changent d'un véhicule à l'autre, me faisant sourire à chaque fois.

Pour le confort, on repassera : les ouvertures ménagées dans la carrosserie n'ont pas de vitres. Douche garantie en cas de pluie, si les bâches protectrices tardent à être baissées. Le toit est si bas qu'il empêche de se tenir debout. Les sièges se résument à deux méchantes banquettes plus raides que la justice.

Pour l'aspect pratique, en revanche, carton plein. Pas la peine de chercher une station en bord de route, celles-ci n'existent pas. Pour arrêter un jeepney, il suffit de faire signe à son conducteur. Le véhicule ralentit, stoppe deux secondes et repart... mais peut aussi, s'il est trop chargé, filer tout droit dans un nuage de poussière.

L'inconvénient de ces haltes incessantes ? Le temps de trajet, parfois multiplié par deux. Voyager local suppose de n'être ni pressé, ni stressé. Dans un pays où tout marche lentement, souvent avec les moyens du bord, nos exigences d'Européens se trouvent rudement éprouvées. Ici comme ailleurs, les grandes leçons du voyage sont détachement et patience...

L'arrêt du bus se commande avec une pièce de monnaie. Vigoureusement frappée contre un montant métallique, elle proclame "stop, merci !".

Si le fracas du moteur couvre ce faible cliquetis, les passagers donnent de la voix, tous en choeur.

Solidarité oblige, jamais on ne vous laissera manquer votre arrêt.

La course se règle à la fin, au petit gars du marchepied.

En montant, inutile de lui réclamer un ticket. Il n'en délivre pas, mais sa mémoire ne le trompe jamais : il sait parfaitement qui est monté où, calculer le prix dû et rendre la monnaie en un éclair.

Contrôleur, placeur d'âmes, il joue aussi les rabatteurs, hurlant à tous les vents le terminus de son bus, attirant à lui les indécis et poussant les badauds à y grimper fissa. A son coup de sifflet, hop, le chauffeur redémarre.

Côté horaires, les jeepneys n'obéissent à aucun. Alors qu'ils devraient être garés à la station, celle-ci est parfois vide, indice que les voyageurs attendront longtemps. Ou les véhicules sont bien là, mais sans conducteur. Ils ne s'ébranlent qu'une fois pleins, opération pouvant prendre plus d'une heure - ou dix minutes selon l'affluence.

Et pleins, aux Philippines comme au Myanmar ou en Inde, cela signifie bourrés.

Dix passagers ne suffisent pas, c'est trente qu'il faut, comprimés dans un espace pour vingt. Une fois les banquettes remplies, le petit gars du marchepied apporte un long banc de bois. Puis un deuxième qu'il place au centre de l'étroite travée.

S'il n'y a pas de bonnes places dans un jeepney, celles-ci sont les pires. Ni dossier pour s'appuyer, ni bords de fenêtres auxquels s'accrocher, ni espace pour les jambes ou les sacs. En équilibre précaire, les bancs tressautent en précipitant leurs occupants sur leurs voisins.

Le véhicule est chargé à bloc ? Direction le toit et le marchepied arrière.

Le véhicule est chargé à bloc ? Direction le toit et le marchepied arrière.

Sur le toit, on grille sec.

Sur le marchepied, on s'accroche ferme.

La consigne : agripper n'importe quel support à s'en faire blanchir les jointures. Sinon, entre cahots et ornières, la course risque de s'achever en roulé-boulé sur la route.

Les gros ballots ne voyagent d'ailleurs pas avec leurs propriétaires. Trop encombrants pour la cabine exiguë, ils sont ficelés sur le toit. Parfois à la va-vite, ce qui donne lieu à d'ambitieux paris.

Tombera, tombera pas ?

Sur les tronçons les plus fréquentés, un jeepney ressemble à une grappe géante de corps tassés, assis, debout, suspendus pêle-mêle dans un fatras de bras, de jambes, d'animaux et de sacs.

Pour tromper l'attente d'avant départ, il y a les vendeurs ambulants de friandises. Souvent des femmes âgées qui proposent cacahuètes, graines grillées, chips et biscuits enveloppés dans des sachets.

Il y a, surtout, le téléphone. Jamais, dans un autre pays, je n'ai vu autant d'accros à leurs portables. Les Philippins envoient des textos à longueur de journée. En parlant, en cuisinant, en mangeant, en conduisant, en servant un client.

Un peso* le sms, ça ne fait pas cher de la conversation.

- Vous êtes arrivée, Mâ-âm !

Le tricycle me dépose sur un terre-plein cerné de flaques. Impossible de deviner qu'il s'agit de la station. Nul panneau, nul écriteau, nul préposé, juste quelques véhicules arrêtés et des gens qui patientent. On m'indique gentiment mon jeepney.

Par chance, une quinzaine de passagers est déjà installée. Je me plie en deux pour me hisser à l'intérieur. Aussitôt, une brume de chaleur moite et d'odeurs mêlangées me piquent les narines. Ca sent la transpiration, le parfum bon marché, la nourriture et les épices. Pas le poisson séché ni le durian**, heureusement.

Je m'assois derrière la découpe d'une

fenêtre. Espère, en vain, un souffle de vent.

Je m'assois derrière la découpe d'une

fenêtre. Espère, en vain, un souffle de vent.

Dehors il fait très chaud. Mais dedans, avec le soleil frappant la tôle, c'est l'étuve, le sauna, le hammam.

La sueur dégouline de mon front à mes joues, de mes seins à mes cuisses. Mes vêtements, secs cinq minutes auparavant, se transforment en ventouses de tissu.

Me voilà en nage, aussi liquide qu'un jus de calamansi***.

Des femmes se rafraîchissent avec des éventails de fortune. Une fillette glapit en s'accrochant au cou de sa mère. C'est la seule à protester ouvertement, attentifs que sont les autres à se changer en statues.

Surtout économiser son souffle et éviter les mouvements superflus.

Départ.

La brise de la vitesse me caresse les joues, les épaules, les bras.

Je souris.

Dans une heure, je suis chez moi.

*1 euro = une soixantaine de pesos, selon le cours du jour.

**Le durian est un fruit exotique à l'écorce verte hérissée de pointes. Son odeur est si forte et caractéristique qu'il est interdit dans nombre de transports et de lieux publics. Les effluves de durian sont particulièrement difficiles à supporter pour nos nez occidentaux. Certains voyageurs trouvent qu'elles ressemblent à des remugles d'égout, de vomi ou de putois, mais en apprécient le goût. Pour moi, la saveur vaut l'odeur... malgré ma répugnance, je me devais de tester !

***Petit citron largement utilisé dans la préparation de plat et de jus.

1re photo de Dieter Biskamp ; 2e, DR ; dernière, perso, Cebu City, mai 2011.

Pin-up de Gil Evgren.

Seize heures. C’est le milieu de l’après-midi, presque le début du soir. Sous les tropiques, la nuit

tombe tôt. Vers cinq heures et demi, quelle que soit la saison d’une latitude qui n’en connaît que deux : la chaude et sèche ou la chaude et mouillée.

Seize heures. C’est le milieu de l’après-midi, presque le début du soir. Sous les tropiques, la nuit

tombe tôt. Vers cinq heures et demi, quelle que soit la saison d’une latitude qui n’en connaît que deux : la chaude et sèche ou la chaude et mouillée.

La patronne s'arrache de son livre de compte. Me souhaite la bienvenue en visayan. S’enquiert de ce que je

désire.

La patronne s'arrache de son livre de compte. Me souhaite la bienvenue en visayan. S’enquiert de ce que je

désire. La conversation roule, décousue, heurtée, souvent interrompue.

La conversation roule, décousue, heurtée, souvent interrompue. A la discussion très vite tout le monde se mêle. Patronne, employées, clients, chacun y va de son avis, de son conseil,

de son grain de sel.

A la discussion très vite tout le monde se mêle. Patronne, employées, clients, chacun y va de son avis, de son conseil,

de son grain de sel. La sorcière me tendit sa lanterne en m’ordonnant de prendre un bonbon.

La sorcière me tendit sa lanterne en m’ordonnant de prendre un bonbon.

Puis, à mesure de mon installation imprévue, j’eus envie.

Puis, à mesure de mon installation imprévue, j’eus envie. Notre resort s’appelait Action Gecko. Un

joli nom, sauf qu’il n’y avait dans cet hôtel pas plus de geckos qu’ailleurs, juste un manager suisse allemand avec des airs de vieux routard. Le genre qui a sillonné la planète avant de se fixer

quelque part, parce qu’un jour il faut bien poser ses valises.

Notre resort s’appelait Action Gecko. Un

joli nom, sauf qu’il n’y avait dans cet hôtel pas plus de geckos qu’ailleurs, juste un manager suisse allemand avec des airs de vieux routard. Le genre qui a sillonné la planète avant de se fixer

quelque part, parce qu’un jour il faut bien poser ses valises. Sac sur le dos, j’inspirai un grand coup

Sac sur le dos, j’inspirai un grand coup  La main du rabatteur s’égara sur mon bras. Je la délogeai d’un coup de coude. Plantai mes iris au fond des siens pour lui

demander, sans que mes mots ne sonnent comme une véritable question :

La main du rabatteur s’égara sur mon bras. Je la délogeai d’un coup de coude. Plantai mes iris au fond des siens pour lui

demander, sans que mes mots ne sonnent comme une véritable question : Au loin la ligne sombre des montagnes se confond presque avec le ciel. Entre le rivage et la jungle, la mer d’un bleu métallique, d’un immense seul tenant, comme

coupée dans un tissu de soie.

Au loin la ligne sombre des montagnes se confond presque avec le ciel. Entre le rivage et la jungle, la mer d’un bleu métallique, d’un immense seul tenant, comme

coupée dans un tissu de soie. Vide, la clinique du docteur Lastilla

l’était. Désœuvrée, la secrétaire regardait la télévision. Lorsque je poussai la porte, elle afficha un air troublé.

Vide, la clinique du docteur Lastilla

l’était. Désœuvrée, la secrétaire regardait la télévision. Lorsque je poussai la porte, elle afficha un air troublé. Les larmes au lieu du rire… Dans la clinique du docteur Lastilla, l’ambiance

n’était guère à la galéjade. De tous les mots qui avaient franchi ses lèvres, deux surnageaient comme des grumeaux sur un bouillon sale.

Les larmes au lieu du rire… Dans la clinique du docteur Lastilla, l’ambiance

n’était guère à la galéjade. De tous les mots qui avaient franchi ses lèvres, deux surnageaient comme des grumeaux sur un bouillon sale. Saisie, je me tais. Si je tente maintenant de parler, je pleurerai, c’est certain.

Saisie, je me tais. Si je tente maintenant de parler, je pleurerai, c’est certain. Il est installé à la table voisine, entre une fille et un garçon. Métis, la petite trentaine, des cheveux coupés ras et un charme qui éclabousse la terrasse.

Il est installé à la table voisine, entre une fille et un garçon. Métis, la petite trentaine, des cheveux coupés ras et un charme qui éclabousse la terrasse. J'ai traversé la route en évitant les voitures, les motos et les flaques. Comme chaque jour, il se tient derrière

la grille de son sari-sari.

J'ai traversé la route en évitant les voitures, les motos et les flaques. Comme chaque jour, il se tient derrière

la grille de son sari-sari.

Derniers Commentaires