Présentation

- : Le blog de Chut !

-

- : Plongée voyage sexe SM érotisme expériences deuil Journal Intime

- : Errances, tourments, détours et perversions d'une fille (a priori) bien sous tous rapports...

- Partager ce blog

- Retour à la page d'accueil

En lisant, carnet de bons mots

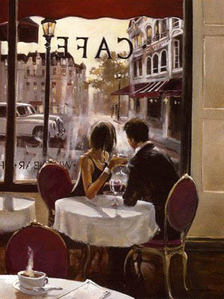

Dans ces bras-là...

Ça tombait bien, au fond, cette foudre me transperçant à la terrasse d'un café, c'était un signe du ciel, cette flèche fichée en moi comme un cri à sa seule vue, cette blessure rouvrant les deux bords du silence, ce coup porté au corps muet, au corps silencieux, par un homme qui pouvait justement tout entendre.

Il me sembla que ce serait stupide de faire avec lui comme toujours, et qu'avec lui il fallait faire

comme jamais.

Camille

Laurens.

Articles récents

Catégories

- Au jour le jour (64)

- Classé X (26)

- Une vie aux Philippines (27)

- Bribes perso (47)

- Eux (80)

- Pierrig, près de l'os (12)

- Mingus, my dutch herring (7)

- Ethan, little big man (5)

- Dorian, un amour particulier (8)

- Feu mon amour (32)

- Andrea d'ébène (14)

- Elles... (16)

- En profondeur... passion plongée (13)

- Voyages, voyages (20)

- Accessoires et fanfreluches (4)

- Juke-box (4)

- Lectures (3)

- Nouvelles et essais (15)

Archives

- août 2014 (1)

- janvier 2014 (6)

- décembre 2013 (3)

- juin 2013 (4)

- mai 2013 (3)

- avril 2013 (3)

- mars 2013 (5)

- février 2013 (4)

- janvier 2013 (9)

- octobre 2012 (4)

- septembre 2012 (4)

- juin 2012 (8)

- mai 2012 (4)

- avril 2012 (6)

- mars 2012 (12)

- janvier 2012 (12)

- novembre 2011 (1)

- septembre 2011 (3)

- août 2011 (1)

- juin 2011 (1)

- mai 2011 (1)

- mars 2011 (5)

- février 2011 (5)

- décembre 2010 (3)

- novembre 2010 (4)

- octobre 2010 (3)

- septembre 2010 (14)

- août 2010 (6)

- juillet 2010 (4)

- juin 2010 (7)

- mai 2010 (6)

- mars 2010 (3)

- février 2010 (4)

- janvier 2010 (7)

- décembre 2009 (4)

- novembre 2009 (7)

- octobre 2009 (6)

- septembre 2009 (2)

- août 2009 (8)

- juillet 2009 (8)

- juin 2009 (2)

- mai 2009 (6)

- avril 2009 (4)

- mars 2009 (3)

- février 2009 (4)

- janvier 2009 (10)

- décembre 2008 (11)

- novembre 2008 (17)

- octobre 2008 (10)

- septembre 2008 (10)

- août 2008 (9)

- juillet 2008 (3)

- juin 2008 (5)

- mai 2008 (6)

- avril 2008 (6)

- mars 2008 (15)

- février 2008 (11)

- janvier 2008 (35)

- décembre 2007 (29)

C'est pas la saint-Glinglin...

... Non, aujourd'hui, c'est la sainte-Aspirine.

Patronne du front lourd et des tempes serrées, des nuits trop petites et des lendemains qui déchantent.

L'effervescence de ses bulles, c'était la vôtre hier.

Aujourd'hui, embrumés, vous n'avez qu'une pensée : qu'on coupe court à la migraine... en vous coupant la tête.

Patronne du front lourd et des tempes serrées, des nuits trop petites et des lendemains qui déchantent.

L'effervescence de ses bulles, c'était la vôtre hier.

Aujourd'hui, embrumés, vous n'avez qu'une pensée : qu'on coupe court à la migraine... en vous coupant la tête.

Tic tac

| Février 2026 | ||||||||||

| L | M | M | J | V | S | D | ||||

| 1 | ||||||||||

| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||

| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||

| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||

| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||||

|

||||||||||

Liens

- Jouer au monde, de et par Françoise Simpère

- Au fil des jours... Éloge de la fessée

- Tout(e) en ombres et caresses

- Sang, sexe, lait maternel

- Marie H2O

- (Presque) sage... comme une image

- 400 culs, coups de plume de maîtresse

- Une bien belle Dame

- Médecin de l'âme à couettes

- Fessée en rose violette

- Pas si vilaine, la fille !

- Suss'tentation

- En boules... de fourrure

- 10 lunes et quelques

- Borée, à tous les vents

- Alter ego, libre aimant, Libraimant

- Queue du bonheur

- Au Québec aussi

- Une chambre à moi, ouverte sur le monde

- Le Passager Rouge

- Bombay Magic !

- Quadra (pas) dramatique

- La lubriothèque

- Maître-Maux

- Le monolecte

- Les belles errances d'Anna

- Ingliche Titcheur, her tailor is rich !

- Les Cahiers d'Anne Archet

Album photos

Recommander

Recherche

Communautés

Jeudi 12 février

4

12

/02

/Fév

00:38

L'heure tourne.

L'heure tourne.L'après-midi a été douce et légère. Après avoir fait l'amour comme jamais, violemment puis tendrement, nous sommes sortis boire un café. Et nous voilà avachis sur la banquette et le siège durs, jambes mêlées, la main d'Andrea sur mon bras, les miennes perdues dans ses cheveux serpents.

Non, décidément, nous n'avons aucune envie de nous séparer. Parce que nous sommes bien là, à nous embrasser, rire, raconter des bêtises. Peut-être aussi parce que, depuis quelques jours, la mélancolie me rattrape.

Andrea s'aperçoit d'ailleurs que je ne vais pas très bien. Que je m'enferme dans des pensées que je tais. Que je deviens dure pour me protéger de lui. Que les larmes me montent aux yeux sans raison apparente.

L'imminence de mon départ en voyage me rend grave. Et lorsque je n'y pense plus, c'est Andrea qu'elle rend taciturne.

Chaque jour nous rapprochant de la séparation, nous savons que le temps est compté. Alors nous grappillons. Moi des moments sur les impératifs à boucler, que je repousse au soir ou à la nuit, quand Andrea n'est plus là. Lui sur l'heure où il doit rentrer dans leur appartement, parce qu'il lui faut manifestement y être toujours avant elle.

Au début, Andrea me quittait tôt, se donnant pour tâche d'effacer ma présence. Une fois aérés ses vêtements emplis de mon parfum, savonnée sa peau saturée de la mienne, lavés ses cheveux exhalant mon tabac, mon corps n'existait plus. Ou presque. Dans toute enquête en infidélité, les dreadlocks offrent une pièce à conviction de choix, tant les odeurs confondues s'y agrègent, piégées.

Mais Andrea avait beau touche à touche me gommer, j'existais encore pour lui dans un lieu duquel elle, "sa légitime", ne pourrait me chasser : son cerveau.

Maintenant, Andrea me quitte le plus tard possible. La ligne jaune de la minute à ne pas dépasser mord souvent sur la soirée. Et largement ce jour-là en particulier, malgré le téléphone qui ne cesse de sonner dans sa poche. Andrea le consulte d'abord sans décrocher, pour finir par ne plus le consulter du tout.

À quoi bon, d'ailleurs, puisque c'est, sans surprise, toujours le même visage qui s'affiche.

- Où es-tu ? J'arrive. Où es-tu ? J'arrive ! semblent scander les sonneries.

Andrea enfouit son portable au tréfonds de sa poche, boit une gorgée de thé, repose la tasse sur la soucoupe en évitant mon regard.

Je sais déjà ce qu'il va dire. Alors je le dis avant lui :

- Partons.

Dans la rue, son téléphone s'obstine. Il finit par décrocher en s'éloignant de moi. Un geste d'au revoir, ma route est tracée jusqu'à chez moi, mon dîner emballé dans un sac de traiteur. Je m'en vais rejoindre mon travail, mes écrits, ma musique, mon bordel.

Andrea marche dix pas devant. S'arrête au feu pour traverser. Seul.

Je me dis que c'est trop bête de le laisser ainsi, comme de se séparer par un simple geste sur un trottoir. Alors que j'ai un mouvement pour le rejoindre, mon sac manque de s'échapper de mon poignet. Je m'arrête pour le remettre d'aplomb.

Une seconde plus tard, pile au moment où je lève les yeux sur la silhouette d'Andrea, c'est le choc.

Une fille sautillante l'attrape par le bras. Elle a des gestes un

peu saccadés, un chignon mollet qui s'agite et un manteau vert bouteille. Et l'air si contente de le retrouver qu'on dirait une gamine déballant un cadeau de Noël.

Une fille sautillante l'attrape par le bras. Elle a des gestes un

peu saccadés, un chignon mollet qui s'agite et un manteau vert bouteille. Et l'air si contente de le retrouver qu'on dirait une gamine déballant un cadeau de Noël.Je ne distingue pas son visage. Tant mieux.

Il est des joies qui ne font pas la mienne.

Andrea, lui, semble par contraste tout raide. Gêné peut-être, ou soulagé de ce à quoi il vient d'échapper.

Je pense alors que pour l'adultère, une sacrée dose de confiance est nécessaire.

Il me serait si facile de parcourir les quelques mètres qui nous séparent, de saisir moi aussi le bras d'Andrea, de regarder cette femme droit dans les yeux et de la blesser sans même lui parler.

Une bulle d'hypocrisie qui éclate, forcément, ça éclabousse.

Bien sûr, je n'ai pas bougé d'un pouce. Rivée au bitume par mes semelles en plomb, je les ai observés s'éloigner bras dessus bras dessous. Traverser sagement la rue entre les clous pour s'engouffrer au supermarché, là où je voulais également me rendre.

Tant pis pour les boissons, je préfère encore crever de soif.

Mais que j'ai pu me sentir conne et transie sur ce bout de trottoir, les sacs pendus à mes bras comme une inutile marmaille. Et seule, si seule. Mais ce sentiment d'abandon qui m'oppressait, je l'avais bien cherché.

On n'aime pas l'homme d'une autre dans le bonheur.

Derniers Commentaires