Le blog de Chut !

Voilà trois mois que je suis installée chez moi. Chez moi, c’est un bungalow planté sur un terrain en bord de route,

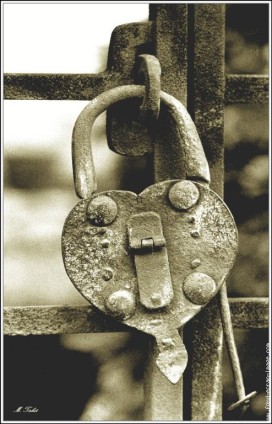

défendu par un portail rouge.

Voilà trois mois que je suis installée chez moi. Chez moi, c’est un bungalow planté sur un terrain en bord de route,

défendu par un portail rouge.

Les trois chiens attachés aux arbres ne défendent rien, ils aboient. Pour tout et pour rien. Quand un visiteur traverse la propriété. Quand des enfants les embêtent de l’autre côté du grillage. Quand leur propriétaire leur apporte leur gamelle. Et quand je vais les voir, bien sûr, partageant entre eux caresses et restes de mon frigo.

Le premier ressemble à un husky, en plus petit et beige. Le deuxième, grosse boule de poils toute blanche, a une drôle de tête. La faute à ses dents mal plantées qui, lui sortant de la gueule et débordant sur ses babines, lui donnent l’air toujours prêt à mordre.

Le troisième a le pelage ras et la souplesse d’une couleuvre. De tous, c’est le plus bruyant - ce qui explique sûrement que désormais, il est enchaîné juste derrière le portail.

Sa présence n’effraie pas le chat qui chaque soir me rend visite. Yeux d’or et queue cassée, il vient mendier des restes de dîner. Des miettes d’affection dont il se détourne vite pour bondir chez moi, faire le tour du propriétaire et griffer les fauteuils.

- Chhht, dis-je en le chassant.

Il disparaît alors, happé par le noir.

Je reviens sur la terrasse, me réinstalle à l’ordinateur, allume une cigarette. Keith Jarrett, Köln Konzert greffée aux oreilles et cou à peine tourné, je vois la maison où j’ai vécu trop peu. Les plafonniers allumés dans le living-room immense, leur éclat blanc filtré par les rideaux fleuris. Les lampes de la minuscule chambre d’enfants ou d’amis, allumant sur la nuit des rectangles incertains.

Un lit, une table, mobilier spartiate sans qu'il y ait la place d'y caser davantage.

J’aimais, le matin, m’asseoir sur le sommier et profiter de la lumière pour me maquiller. Geste féminin et inutile, car bientôt la mer allait me prendre, grignoter la crème, délayer le blush, faire couler le mascara en rigoles.

J’aimais aussi m’étendre sur le lit de la chambre principale, si grand que je pouvais y dormir droite, en biais ou pieds contre le mur, le corps enclos de tous bords.

J’aimais surtout, au retour d’une longue journée, entendre le tintement des clés au fond de mon sac. Promesse de repos pour mon dos fatigué, mes bras fourbus de porter des tanks de plongée, mes doigts abîmés par le métal et la mer. Ongles cassés, jointures éraflées, peau cloquée d’ampoules, je disais toujours non aux femmes de la plage me proposant une manucure-pédicure.

- Un massage suffira, soufflai-je en m’abandonnant à leurs mains expertes avant de rentrer.

La porte de la maison déverrouillée, j’étais chez moi, inaccessible au monde, repliée dans mon havre.

Par intermittences, le monde se rappelait toutefois à moi. C’était les aboiements des chiens, les éclats d’une conversation toute proche, des rires, une coupure d’eau. Ici, il faut chaque jour remplir des baquets pour éviter la panne sèche, faire la vaisselle, tirer la chasse des toilettes, se doucher. Et on se lave, souvent à l’ancienne. Godet plongeant dans le seau, incliné à l’aplomb du crâne, souvenir de toute petite enfance lorsque ma grand-mère, courbée, me savonnait à même la bassine.

L’eau du baquet ou du robinet coule, froide, parfois glaciale. L’eau chaude est un luxe ou un hasard. Elle ne vient que si l’eau a longtemps séjourné au creux des tuyaux. Sa température impossible à régler est brûlante, trop chaude pour un jour déjà trop chaud.

Parfois, il n’y a ni eau ni courant. La faute à la dernière saison des pluies pas assez arrosée qui assèche les

barrages. Au bungalow, ces journées-là sont difficiles. Vaincue, je sors pour me diriger vers la plage, ses quelques bars et restaurants dotés de générateurs.

Parfois, il n’y a ni eau ni courant. La faute à la dernière saison des pluies pas assez arrosée qui assèche les

barrages. Au bungalow, ces journées-là sont difficiles. Vaincue, je sors pour me diriger vers la plage, ses quelques bars et restaurants dotés de générateurs.

Quand je plongeais encore, je remarquais à peine ces temps de disette. Immergée en profondeur, j’avais de l’eau à profusion et nul besoin de courant. Une bonne fatigue, intense, qui me vrillait le corps dès huit heures du soir.

Si je m’asseyais, je piquais du nez. Si je me couchais, je m’endormais.

Combien de fois ai-je sursauté à l’aube, encore habillée de la veille, peau salie de la poussière de la route et cheveux raidis de sel ?

Ces matins-là, mon estomac criait famine. Si je n’avais rien dans le frigo, je me précipitais au magasin attenant à la propriété. Achetais des gâteaux, rassis d’être restés trop suspendus, des œufs, des crackers. Des bonbons, des nouilles, n’importe quoi de comestible, même si le poisson séché au réveil, je n’ai jamais pu.

Cette minuscule épicerie s’appelle un sari-sari. Aux Philippines, il y en a des milliers éparpillés en bord de route, au voisinage des maisons ou des arrêts de bus.

Un sari-sari offre un peu de tout, des recharges de téléphone aux élastiques, de la Javel au rhum national, le Tanduay, liquoreux comme un sirop et traître comme un coup de machette.

Tout s’y vend, oui, mais à l’unité. Cigarettes, lessive, médicaments ou shampooing sont disponibles à la pièce. C’est sûrement pour cette raison que Madame Figueras, la patronne du mien, m’apprécie beaucoup. A ses yeux, je suis l’étrangère qui ne détaille pas. Celle qui lui achète le paquet pour fumer, le stock de lessive pour nettoyer son linge et le savon entier pour se doucher.

Malgré ses grands sourires, nos rapports sont cependant limités. Dans un sari-sari on n’entre pas. On commande au comptoir lorsqu’il y en a un, debout derrière la grille qui protège la marchandise. Et la tenancière, ouvrant un petit carré mobile percé dans la grille, vous sert avec plus ou moins de bonne grâce. Tout dépend de son humeur et de l’heure. De son envie de fermer ou d’attendre le client.

Les heures d’ouverture ? Elles n’existent pas.

Il est des après-midis où, en dépit de la grille ouverte, je renonçais à me faire servir. Pas le cœur à réveiller Madame Figueras pesamment endormie sur sa chaise.

Il est des soirs où, dès sept heures, des planches doublonnent la grille. La boutique rouvrira plus tard… ou demain, si Dieu le veut bien.

D’autres où, à dix heures passées, le néon est encore allumé. Où la télé braille un combat de boxe ou une série à l’eau de rose. Les Feux de l’Amour philippins attirent leur quota de spectateurs. Assis en rang sur les bancs rouges jouxtant l’échoppe, partageant une bouteille de Tanduay, ils regardent le petit écran à travers la grille. S’inclinent au gré des péripéties pour le voir en entier. Commentent à grand bruit un bon coup de poing ou les amours contrariées de l’héroïne.

Une fois la boutique close, il leur arrive d’être encore là. Ivres mais bon enfant, m’invitant tandis que je passe à partager un fond de bouteille.

- Non merci, dis-je toujours, un sourire aux lèvres pour atténuer le refus.

Depuis que je suis là, les motos-taxis - abal-abal en visaya – ne me demandent plus mon adresse. Dès qu’ils me voient remonter de la plage, ils

crient :

Depuis que je suis là, les motos-taxis - abal-abal en visaya – ne me demandent plus mon adresse. Dès qu’ils me voient remonter de la plage, ils

crient :

« Figueras, Figueras ! Ride, Mâ’âm ! »

Mâ-âm, abréviation de madame, est certainement le mot que j’ai le plus entendu ici. Il accompagne chaque phrase comme une identité. Laisser-passer d’étrangère trop blonde et trop clairs d’iris pour se fondre à la population.

Pour eux je serai toujours l’autre, la blanche, celle qu’ils prennent pour une Américaine avant de me poser la question rituelle :

- What is your country, Mâ-âm ?

Et je clame “France !” à tous les vents, m’étonnant moi-même de me sentir si patriote.

Figueras, du nom du sari-sari, est pour mes chauffeurs d’un moment mon adresse, vu que le bungalow n’en a pas. J’habite un endroit qui n’existe sur aucune carte, un lieu difficile à trouver même pour qui en connaît le nom.

Un jour, celui qui allait devenir mon amant voulut me rejoindre, honorant sa promesse de la veille :

- I’ll find you wherever you are.

A pied, en moto, il tourna en vain. La nuit qui nous avait séparés avait gardé son secret, confondant les routes, les maisons, les terrains. A la clarté du soleil tout semblait différent, brouillé dans un même paysage.

Il dut renoncer et c’est finalement au bar de la plage que nous nous revîmes.

Le crépuscule était maussade et je portai, je m’en souviens encore, un pull, dérisoire protection de tissu contre ma violente déception d’un rendez-vous manqué. Alors que je le rêvais entre mes cuisses, je le supposais à tort indifférent, peut-être déjà parti.

L’ayant face à moi, étouffant sur la laine, je dus alors m’éclipser aux toilettes pour me changer, troquer ma carapace contre un simple tee-shirt qu’il m’enlèverait plus tard, une fois que la nuit aurait rendu son secret.

- Figueras… Les bancs rouges… murmura-t-il. J’aurais dû me rappeler.

Figueras, les bancs rouges… Les vendeurs d'excursions massés à l’entrée de la plage ignorent sûrement mon adresse. Mais depuis que je suis là, ils me reconnaissent et ne me proposent plus leurs services. S’amusent même d’un jeune zélé qui, tout à la joie d’avoir déniché une cliente potentielle, me propose un tour sur les Chocolate Hills.

A leurs yeux je ne suis plus une touriste. Toujours blanche malgré ma peau tannée, certes, mais agrégée depuis le temps au décor.

Il est d’ailleurs plus d’une fois arrivé que mon chauffeur, m’ayant vu transbahuter caisses et bouteilles de plongée de la boutique au bateau, puis du bateau à la boutique, me glisse d’un air complice en démarrant son moteur :

- It was a hard day, Mâ-âm.

Et moi, épuisée, de lui répondre, résistant à l’envie de flancher du nez dans son cou :

- Yes, a hard day indeed… Drive me back home, please !

Me retournant, je regardais la mer disparaître au gré de la route. Me souhaitant chez moi, vite. Fermant les yeux giflée par le vent, m’en remettant entièrement à lui qui savait où j’habitais.

Figueras, les bancs rouges.

Depuis que je ne plonge plus, je ne me retourne plus quand on m’emmène. J’ai trop la nostalgie de la mer pour y ajouter, nageoires coupées, ma tristesse.

Vivre à côté et ne pouvoir faire corps avec, voilà mon impatience. Mais si tout va bien, dans quelques semaines je retrouverai le chemin de la boutique. Dos fourbu, ongles cassés et mains blessées, enfin comblée de ma vie, de fatigue et d’aubes nouvelles. Loin des hauts-le-cœur quotidiens, l’estomac révulsé par les médicaments, si près de vomir à chaque fois que je me lève.

Et si tout va vraiment bien, je quitterai enfin le bungalow pour la maison.

Merci beaucoup Slev... Une petite idée a germé dans un coin de ma tête. Il me faut "juste" beaucoup d'énergie et de persévérance !

Depuis longtemps déjà, et là encore, comme après les magnifiques flash back de la série " Le coeur sur les lèvres", j'ai souvent le sentiment de te lire comme je lirais un roman me rendant impatient de la page suivante.